Text: Andrea Bannert

Möchte Ralf Krumkamp wissen, wie viele Menschen sterben, wenn ein Land keine Maßnahmen gegen ein Virus ergreift, probiert er das skrupellos aus. Dann wieder rettet er Hunderttausende Menschenleben und spielt einen totalen Lockdown durch. Krumkamp ist Epidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, und natürlich testet er diese Szenarien nicht in der Realität, sondern am Computer.

Mithilfe der Mathematik kann er Folgen von Epidemien modellieren und berechnen. »Das ist heute ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Seuchen«, sagt der Experte für Infektionskrankheiten. Die Simulationen helfen, erstaunlich genau vorherzusagen, welche Wege ein Virus nehmen wird. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich über Ländergrenzen und Kontinente hinweg ausbreitet, also eine Pandemie verursacht. Auch welchen Erfolg verschiedene Maßnahmen versprechen – zum Beispiel Kontaktbeschränkungen oder Hygienevorschriften, testen Modellierer am Rechner.

»Die Modelle sind wie eine Art Wetterbericht, eine Kurzzeitprognose für die Zahl der Erkrankten«, sagt Dirk Brockmann, der am Robert Koch-Institut die Projektgruppe »Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten« leitet. Die Ergebnisse aus solchen Berechnungen werden immer exakter – und sie beeinflussen heute mehr denn je, wie Politiker entscheiden.

»Damit die Modelle funktionieren, ist eine breite Datenbasis notwendig«, sagt Brockmann. Dafür arbeiten Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen zusammen. Mediziner liefern Wissen über die Erkrankung: In welchen Stadien läuft sie ab? Wann ist jemand infektiös? Mikrobiologen beschäftigen sich zusätzlich mit dem Erreger: Sie können beispielsweise einschätzen, wie sicher Tests Viren und Bakterien nachweisen.

Wie mobil sind die Menschen? Mit wem haben sie Kontakt?

Für den dritten wichtigen Teil der Informationen, mit denen epidemiologische Modelle gefüttert werden, sind Sozialwissenschaftler gefragt. Sie untersuchen das Verhalten der Bevölkerung: Wie mobil sind die Menschen? Wie sehen ihre Kontaktnetzwerke aus? Ist die Datenbasis geschaffen, legen die Modellierer los, die vom Hintergrund her häufig Epidemiologen, Physiker oder Informatiker sind. Nicht immer stehen von Anfang an alle Informationen zur Verfügung. Dann behelfen sich die Experten mit Übergangslösungen – was gut funktioniert.

»Die Modelle sind wie eine Art Wetterbericht, eine Kurzzeitprognose für die Zahl der Erkrankten.«

Dirk Brockmann, Robert Koch-Institut

Welche Daten in eine Modellierung einfließen, hängt von der Fragestellung ab. Zum Beispiel: »Wie sich ein Virus über den Globus ausbreitet, das von Mensch zu Mensch übertragbar ist«, erklärt Brockmann,»ist relativ unabhängig vom Erreger selbst.« Deshalb schaut er sich die Flugverkehrsdaten an, das heißt die Zahl jener Personen, die von Ort A nach Ort B reisen oder von A nach C. Das Verhältnis spiegelt wider, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand ein Virus nach B oder C trägt. Denn in der stark vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts spielt es keine Rolle mehr, wie groß die geografische Distanz zwischen Menschen ist. Abstände müssen stattdessen in effektiven Entfernungen gedacht werden: »Städte wie London und New York sind heute aus Sicht eines Virus näher beieinander als London und ein abgelegenes Dorf in Schottland«, sagt Brockmann.

Auswertung von Flugdaten: Wie breitet sich Corona aus?

So hätten er und seine Kollegen gleich zu Beginn der Corona-Pandemie anhand von Flugdaten das Importrisiko für alle Länder der Welt berechnet und wann SARS-CoV-2 statistisch dort aufschlägt. »Unsere Vorhersagen stimmten ziemlich gut mit der Realität überein«, erzählt der Experte. Zwar vereinfachen epidemiologische Modelle die Wirklichkeit meistens. Die Forscher können dennoch sinnige Vorhersagen mit ihnen treffen. »Das ist wie bei einem Smiley-Face«, sagt Brockmann. »Jedes Kind kann darin ein Gesicht identifizieren, obwohl viele Details, etwa Ohren, fehlen.«

Gerade wenn eine Pandemie beginnt, sind noch viele Fragen offen. »Dann müssen wir eben Annahmen treffen«, sagt Brockmann. Wichtig sei dabei, die strukturelle Stabilität des Modells zu überprüfen. Das bedeutet: Die Wissenschaftler variieren ihre geschätzten Parameter, um zu sehen, wie stark das Gesamtsystem auf die Schwankungen reagiert. Oftmals ist die Dynamik der Daten wichtiger als absolute Zahlen. Um zu modellieren, müssen die Forscher die aktuelle Anzahl der Erkrankten nicht einmal genau kennen. »Wir können mehr aus dem Verlauf der Fallzahlen ablesen, also ob sie gestiegen oder gefallen sind«, sagt Brockmann. Man kann sich das vorstellen wie bei einem unscharfen Bild: Auf einem einzelnen Foto erkennt man gar nichts, in einem ablaufenden Film lässt sich dagegen die Bewegung einer Person ausmachen.

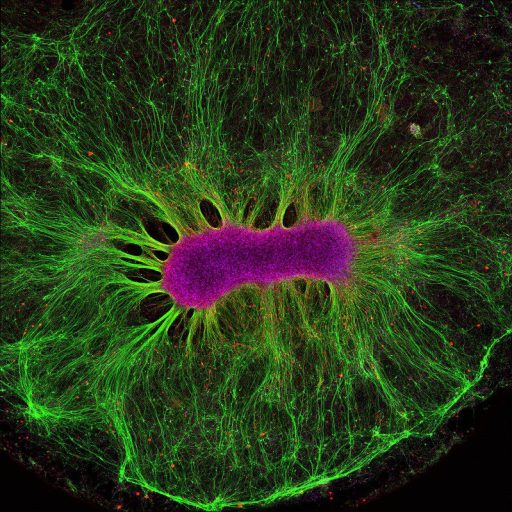

Das Modell zeigt die Flugverbindungen von Wuhan (Mitte) aus. Je größer ein Kreis, desto mehr Verbindungen bestehen. Die Flughäfen Frankfurt (FRA) und Paris (CDG) spielten als wichtige Drehkreuze wohl auch bei der Verbreitung von Covid-19 eine entscheidende Rolle.

Je mehr Daten die wissenschaftliche Literatur im Verlauf eines Virusausbruchs liefert, umso genauer werden die epidemiologischen Modelle der Forscher. Eine Gruppe um Christophe Fraser vom Big Data Institute in Oxford fütterte ein bestehendes Modell mit den Informationen von 40 Übertragungspaaren der Covid-19-Erkrankung aus der Literatur: Bei diesen Paaren war genau dokumentiert, wer wen unter welchen Umständen angesteckt hatte. Daraus berechneten die Experten, dass 46 Prozent der Infektionen stattfinden, bevor die zuerst erkrankte Person Symptome entwickelt. »Ergebnisse wie dieses unterstreichen, wie wichtig im Fall des Coronavirus allgemeine Abstandsregeln sind«, sagt Epidemiologe Krumkamp.

Corona: Schon vor den ersten Symptomen können wir andere anstecken

Auch die Mathematik, die hinter den Modellen steckt, wählen die Wissenschaftler je nach zu beantwortender Frage. »Unsere Berechnungen sind unterschiedlich komplex«, erklärt Krumkamp. »Das reicht von einfachen Differenzialgleichungen bis zu theoretischen Bevölkerungen, in denen wir einzelne Personen oder Personengruppen nachmodellieren.« Die Forscher könnten sich zum Beispiel fragen: Wie wirkt sich der Zeitraum, in dem Patienten ohne Krankheitsanzeichen das Virus übertragen, auf das Infektionsgeschehen aus? Dann greifen sie auf das »Kompartimentmodell« zurück.

Dabei unterteilen die Forscher die Gesellschaft theoretisch in Gruppen, die den verschiedenen -Stadien der Erkrankung entsprechen: Es gibt Menschen, die sind nicht infiziert (Gruppe 1). Dann haben sie Kontakt zu einer erkrankten Person und stecken sich an. Noch durchlaufen sie aber die Inkubationszeit und sind weder infektiös, noch zeigen sie Symptome (Gruppe 2). Bevor die ersten Symptome auftreten, können diese Menschen schon andere anstecken (Gruppe 3). Diese Gruppe kommt bei Covid-19 vor, bei anderen Virus-erkrankungen nicht: Bei diesen sind Erkrankte erst dann ansteckend, wenn sie bereits Symptome haben. So wie beim Erreger der SARS-Pandemie von 2002/ 2003 – obwohl es sich dabei auch um ein Coronavirus handelt.

Das vierte Kompartiment enthält Personen, die Symptome haben und ansteckend sind (Gruppe 4). Schließlich haben die Betroffenen die Erkrankung durchgemacht, haben keine Beschwerden mehr und sind wahrscheinlich sogar immun gegen das Virus, können sich also kein zweites Mal anstecken (Gruppe 5). »Wir lassen die Erkrankung dann durch die virtuelle Gesellschaft und die verschiedenen Stadien laufen«, berichtet Krumkamp. So testet der Modellierer auch die Wirksamkeit von Maßnahmen, die getroffen werden, um eine Epidemie einzudämmen. Etwa was passiert, wenn die durchschnittliche Anzahl der Kontakte, die eine Person am Tag hat, um die Hälfte reduziert würden.

Die simulierte Ausbreitung eines Erregers von Hongkong aus (unten) zeigt die effektive Distanz zwischen zwei Orten, also wieviel Austausch zwischen ihnen besteht (oben). Frankfurt kann demnach mit New York genauso eng verbunden sein wie mit Bremen. Die Forscher können so vorhersagen, wie eine Epidemie verlaufen wird. Oder, rückwärts rechnend, ihren Ausgangsherd bestimmen.

Wo liegt der Ursprung des Erregers?

Taucht heutzutage ein neuer Erreger auf, versuchen Wissenschaftler, möglichst rasch zu klären, wo sein Ursprung liegt. Das hilft dabei, die richtigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung zu finden. Mikrobiologen untersuchen seine DNA und vergleichen deren Sequenz mit Datenbanken. Das zeigt, ob ein Virus eng verwandt mit einem bereits bekannten Erreger ist oder ob es möglicherweise von Tieren auf den Menschen überging. Solche Szenarien lassen sich mit mathematischen Modellen nachvollziehen. »Wir können zum Beispiel berechnen, ob es möglich oder eher unwahrscheinlich ist, dass ein bestimmtes Virus von Wildtieren stammt«, so Krumkamp. Zoonosen, also Übertragungen vom Tier auf den Menschen, sind in der Geschichte wohl immer wieder passiert; das untermauern auch die Modellierungen.

Wenn die Forscher in Zukunft noch besser modellieren sollen, wie sich Krankheiten ausbreiten, müssen sie mehr über einen weiteren Akteur herausfinden: den Menschen. »Wir als Wirtspopulation spielen in unserem Verhalten eine große Rolle«, sagt Brockmann.

Seit digitale Daten und Handys existieren, lassen sich menschliches Verhalten und Kontaktnetzwerke in der gesamten Bevölkerung genauer nachvollziehen. Es entstand ein neues Forschungsfeld: Computational Social Science (CSS). 2009 wurde es erstmals im renommierten Wissenschaftsmagazin »Science« erwähnt. »Ich sehe darin das meiste Potenzial, die Genauigkeit der Modelle noch zu steigern«, sagt Brockmann.

»Die Kontaktnetzwerke von Menschen sind sich überraschend ähnlich«, erklärt Raphael Heiberger, Leiter der CSS-Abteilung am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart. Die meisten Menschen treffen sich bevorzugt mit Kontakten, die ihnen gleichen – gleiche Interessen, ähnlicher Bildungsstand und soziale Schicht. Wenn sie einzelne Individuen modellieren, gehen die Forscher zum Beispiel davon aus, »dass sich jemand wahrscheinlicher mit Person A trifft, die viel mit ihm gemeinsam hat, als mit Person B, mit der ihn weniger verbindet«, sagt Heiberger.

Der Freund eines Freundes ist auch mein Freund.“

Raphael Heiberger, Universität Stuttgart

Und noch etwas gilt für die meisten Sozialkontakte: Wir haben vor allem mit Leuten zu tun, zu denen auch andere in unserem Netzwerk Beziehungen pflegen. »Häufig gilt: Der Freund eines Freundes ist auch mein Freund«, sagt Heiberger. Das Kernnetzwerk der meisten Menschen schwankt seit den 1980ern extrem stabil um drei Personen. »Es ist interessant, dass trotz aller Veränderungen die Art der Sozialkontakte ähnlich bleibt.«

Modelle helfen, den unsichtbaren Erreger zu verstehen

Müsste Heiberger auf einer Skala von eins bis zehn einordnen, wie viel die Wissenschaft über soziale Netzwerke weiß, würde er mit »acht« antworten. Für die Wissenschaftler ist es nicht immer einfach, an interessante Informationen zu gelangen, sie balancieren stets auf dem Grat zwischen Forscherdrang und Datenschutz. Gerade an Mobilfunkdaten sei schwer heranzukommen, sagt Heiberger. Das Internet stellt dagegen eine wichtige Quelle für die Sozialforscher dar, indem sie soziale Netzwerke wie Twitter auswerten. Computational Social Scienctists befragen Online-User auch direkt oder lassen eine Künstliche Intelligenz große Textmengen durchforsten. Heiberger und sein Team wollen durch Modellierungen klären, wie sich das gleiche Verhalten in Städten oder auf dem Land unterschiedlich auf die Ausbreitung von Covid-19 auswirkt. Ihre Hypothese: Schulschließungen könnten in Städten größere Effekte erzielen als in Dörfern.

Auch wenn epidemiologische Modelle stetig besser werden – drastische Maßnahmen während einer Pandemie, etwa einen Lockdown, können sie nicht verhindern. »Modelle helfen, den unsichtbaren Erreger zu verstehen und den besten Weg im Kampf gegen ein Virus oder Bakterium zu finden«, sagt Epidemiologe Krumkamp. »Nicht weniger und nicht mehr.«

Epidemiologen und Modellierer arbeiten an technischen Lösungen, um Zeit zu gewinnen, wenn sich eine Infektionskrankheit ausbreitet. Eine Möglichkeit sind Contact-Tracing Apps, wie sie die deutsche Bundesregierung hat entwickeln lassen. Die Corona-App verbindet sich per Bluetooth mit Handys in der Umgebung, auf denen sie ebenfalls installiert ist und scannt, wer sich wie lange trifft und mit welchem Abstand. Wer sich infiziert, gibt das in die App ein und kann so anonym Kontaktpersonen warnen. Forscher wollen mit den Daten das Infektionsgeschehen besser bewerten. Damit das funktioniert, muss aber ein Großteil der Bevölkerung die App installieren und nutzen.

Hier gelangen Sie zu den Magazinen der P.M.-Familie.