(Text: Martin Scheufens)

Rover »Mercator« hat den Auftrag erhalten, zur Marsstation zurückzufahren, und so rollt er an diesem Tag im Oktober 2021 durch die Wüstenlandschaft, ruckelt über Gesteinsplatten und roten Sand. Hindernisse auf dem Weg erkennt und umfährt er. Seine Entwickler, die ihm auf wenige Meter folgen, beobachten, was er tut. Mehrere Kilometer hat der Rover »Mercator« an diesem Tag bereits absolviert, hat einen fernen Hügel selbstständig erkundet und den Weg dorthin kartiert. Nur noch 300 Meter trennen ihn vom Ziel – da biegt er ohne erkennbaren Grund vom idealen Weg ab. Statt auf seinen Unterstellplatz steuert er geradewegs auf den Eingang der Marsstation zu: auf die metallisch glänzende Schleuse, durch die sonst die Astronauten und Astronautinnen treten.

Der Rover hält an – es sieht aus, als würde er innehalten, stutzen, nachdenken. Er merkt, dass etwas vor ihm ist, aber er kann es nicht einordnen. Er fährt ein kleines Stück darauf zu. Dann noch eins – er kommt dem Gebäude bedrohlich nahe. »Lassen wir ihn, oder sollen wir ihn ausschalten?«, fragt einer der Entwickler in die Runde. Sie entscheiden, nicht einzugreifen, gespannt wartend, ob der Rover seinen Fehler erkennt. Doch »Mercator« ruckelt weiterhin frontal auf die Unterkunft zu. Kurz bevor er mit ihr kollidiert, drückt ein Entwickler doch noch den roten Stoppknopf. Abrupt bleibt der Rover vor der Schleuse stehen. »Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist!« – die Ingenieure der TU Graz müssen »Mercator« die letzten Meter zum Ziel per Joystick manövrieren.

»Das ist kein Live-Action-Rollenspiel«

Im Herbst 2021 fand in Israel ein kurioses Schauspiel statt. Für vier Wochen wurde die Negev-Wüste zum Roten Planeten. Sechs Menschen lebten isoliert in einem futuristischen Fertigbau, stapften in Raumanzügen durch die Landschaft, führten medizinische, psychologische, geologische Experimente durch, ließen Drohnen fliegen und Rover fahren. Das Team simulierte eine Raumfahrtmission auf dem Mars. »Das ist kein Live-Action-Rollenspiel« betont Leiter Gernot Grömer. »That’s the real thing.« Soll heißen: Hier geht es um ernsthafte Forschung. Die Herausforderungen und Gefahren zukünftiger Missionen sollen erprobt und erkannt werden. Dafür haben sich 210 Forschende, Mediziner und Technikerinnen aus 25 Nationen zusammengeschlossen.

»Analogmissionen« heißen solche Simulationen von Weltraumabenteuern auf der Erde. Ein noch junger Forschungszweig, der aber angesichts verschiedener Pläne, Mond und Mars zu besuchen, an Bedeutung gewinnt. Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat die Simulationsstudie in der Negev-Wüste organisiert – und gab ihr, Mozart im Sinn, einen sehr österreichischen Namen: »Amadee«.

Schon ein Dutzend Analogmissionen organisierte das ÖWF. Damit hat sich das noch junge Netzwerk weltweit bekannt gemacht. Grömer erzählt, wie die Nasa vor Jahren selbst eine Analogmission plante und eine Frage aufkam, die niemand beantworten konnte. Damals habe es im Nasa-Hauptquartier in Washington geheißen: »Ask the Austrians!«, »Fragt die Österreicher!«. Für Grömer das bislang höchste Lob.

Sechs Männer und Frauen als »Analog-Astronauten«

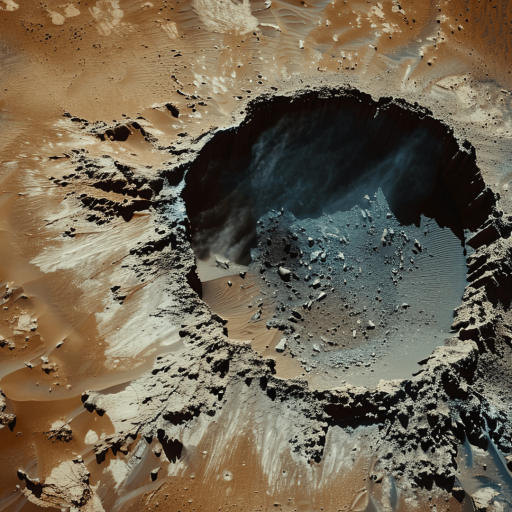

Schauplatz der 13. Mission ist der Machtesch Ramon, mit bis zu zehn Kilometer Breite der größte Erosionskrater der Wüste Negev. So weit das Auge reicht, erstrecken sich karge Sandflächen, übersät mit Steinen, in der Ferne Plateaus mit Geröllhängen. Außer in ein paar Senken wächst hier: nichts. Auch geologisch ähnelt der Machtesch Ramon dem Mars: Neben Vulkangestein finden sich hier Sedimente; einst prägte Wasser das Terrain. Der Sand hat sogar vielerorts das charakteristische Marsrot, dank Silikaten, Eisen- und Magnesiumoxiden. Einzig Funkmasten auf den Hügeln stören im Herbst 2021 die perfekte Kulisse. Sie wurden eigens errichtet, um die Signale der Astronauten einzufangen und zur »Erde« zu senden – die in diesem Fall in Innsbruck liegt. Das dortige Lagezentrum leitet die Mission. Die meisten Forschenden wiederum sitzen in ihren Instituten rund um die Welt und steuern von dort ihre Experimente. In der Wüste ist nur eine kleine Crew.

Dies ist nicht nur der Pandemie geschuldet – bei einer echten Mars-Erkundung wären schließlich auch nur wenige Menschen vor Ort. »Analog-Astronauten« heißen die sechs Männer und Frauen aus sechs Nationen, die die Rolle der Mars-Eroberer übernehmen. Ins All fliegen werden sie wohl nie – sie machen die Simulation in ihrer Freizeit. Als Deutsche ist die Mikrobiologin Anika Mehlis dabei. Eigentlich arbeitet sie im Gesundheitsamt; wie viele der anderen Analog-Astronauten hat sie für das Abenteuer Mars ihren Jahresurlaub geopfert. Für drei Wochen lebt das Team isoliert in der »Marsstation« und darf nur in Raumanzügen nach draußen. »Die Wahrnehmung ist im Anzug eine andere«, erklärt Mehlis. »Die Ventilatoren der Kühlung überdecken alle Außengeräusche. Ich sehe die Lippenbewegungen der anderen, höre sie aber nur über den Knopf im Ohr. Weht der Wind, merke ich nichts davon. Wenn ich hinaustrete auf den Sand, höre nur den eigenen Atem und sehe nichts, was an Zivilisation erinnert – da erlebe ich ein Gefühl, wie es sein könnte, eines Tages den Mars zu betreten.«

Kräfte sparen bei 35 Grad Celsius

Bei einem ihrer ersten Einsätze klingt der Auftrag simpel: Wenige Meter neben der Station sollen sie und ein weiteres Teammitglied Bodenproben nehmen. Damit wird später untersucht, wie sich astronautische Mikroflora – etwa Pilze und Viren auf der Haut – in der Umgebung ausbreitet. Die Forschenden wollen verstehen, wie künftige Astronauten den Mars mit DNA kontaminieren. »Wenn man auf dem Mars nach Spuren von Leben sucht, muss man ausschließen, etwas zu finden, das man selbst mitgebracht hat«, sagt Mehlis. »Und umgekehrt: Sollte dort tatsächlich mikrobielles Leben existieren, will man es nicht aus Versehen zur Erde bringen.« Als Mehlis in ihrem Raumanzug durch die Schleuse hinaustritt, ist sie nur wenige Meter vom Untersuchungsort entfernt – dennoch klettert sie auf ein Geländefahrzeug. Die kurze Strecke legt sie mit einem Quad zurück, denn im Sitzen kann sie das Gewicht auf ihrem Rücken – Klimaanlage mitsamt Batterien – ablegen. Der Anzug ist schwer: Mehlis muss beinahe ihr eigenes Körpergewicht schultern, im längsten Außeneinsatz über vier Stunden nonstop. Hinzu kommt die körperliche Arbeit, etwa Gegenstände heben. Da gilt es, jede Gelegenheit zu nutzen, um Kräfte einzusparen.

An diesem Tag sind es 28 Grad Celsius im Schatten. In der prallen Sonne steigt die Temperatur in ihrem Anzug, es staut sich ausgeschwitzte Feuchtigkeit. Die eingebaute Kühlung kämpft gegen die Hitze. Der höchste gemessene Wert in Mehlis’ Anzug während der Simulationsstudie: 35 Grad. In Sichtweite beobachten zwei Einsatzkräfte die Szene. Sie könnten eingreifen, wenn eine Person kollabiert. Neben einem Notfallkoffer, Essen und Trinken tragen sie auch Feuerlöscher mit sich – für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Batterie zu brennen beginnt und sie die Astronautin aus ihrem Anzug retten müssen.

Bodenproben mit der Baumarkthacke

Wir wissen: Wir sind nicht auf dem Mars, das nächste Krankenhaus ist 20 Minuten entfernt«, sagt Mehlis. Und doch: »In den Anzügen ist es richtig anstrengend, die Sicht ist eingeschränkt, die Orientierung fällt schwer. Man kann über jeden Stein stolpern, sich den Knöchel verdrehen, das wäre das Ende des Einsatzes. Natürlich verlieren wir nicht den Realitätsbezug, aber die Außeneinsätze fühlen sich sehr echt an.«

Von der »Erde« – beziehungsweise Innsbruck – ist nur eingeschränkt Hilfe zu erwarten. Denn die Kommunikation zwischen beiden Orten wird zeitlich verzögert. Ein realer Funkspruch vom Mars zur Erde würde je nach Planetenkonstellation bis zu 20 Minuten brauchen. Entsprechend werden auch bei »Amadee« alle Signale zwischen Israel und Innsbruck manipuliert: Stellt Mehlis eine Frage, kommt diese zehn Minuten später im Lagezentrum an – Mehlis erhält frühestens nach 20 Minuten eine Antwort. In der Wüste sind die Analog-Astronauten oft auf sich gestellt, müssen Probleme alleine lösen.

Mit einer Baumarkthacke gräbt die Analog-Astronautin ein kleines Loch. Doch die Bodenproben zu entnehmen ist erstaunlich herausfordernd. Bücken oder beugen können sie sich in den Anzügen kaum. Per Funk planen die beiden Personen ihr Vorgehen. Die eine lädt Sand auf die Hacke und hebt diese hoch bis zum Probenbeutel, den die andere bereithält. Aus den Proben extrahiert die Mikrobiologin Mehlis später DNA und friert sie ein, zur weiteren Untersuchung auf der »Erde«.

Die Außeneinsätze der Astronauten werden die wertvollste Ressource bei der Erkundung des Mars sein. Sie kosten viel Zeit und viel Kraft. »Nach den Einsätzen ist man völlig fertig, hat am nächsten Tag Muskelkater, muss zwei Tage regenerieren«, sagt Mehlis. Das Leitungsteam muss die Einsätze entsprechend sparsam und effektiv einsetzen. Eine Frage überspannt daher die gesamte Simulationsstudie: Wie lassen sich die vielen Experimente am besten aufeinander abstimmen, wann kommen Menschen, wann Maschinen zum Einsatz, um das Terrain zu erforschen?

Neuland für die »Analog-Astronauten«

Sowohl die Forschenden in der Wüste als auch jene auf der »Erde« wissen vor dem Start möglichst wenig über das Terrain. Mit Beginn der Mission betreten die Analog-Astronauten Neuland. Ausgangspunkt ihrer Erkundungen bilden Satellitenbilder, die einen groben Überblick geben. Zunächst startet das Team von seiner Station aus eine Drohne, die das Terrain auf zwei Zentimeter Auflösung genau abscannt. Die Daten werden nach Innsbruck verschickt, ein Geodäsieteam wertet sie aus und bestimmt Orte zur weiteren Untersuchung. Als vielsprechend gelten ehemalige Seen und Fließgewässer, in ihren Sedimenten finden sich am ehesten Spuren von (einstigem) Leben. Als unwahrscheinlich gilt, dass auf dem Mars DNA entstand: Gesucht würden dort vor allem Mineralien, die durch Stoffwechselprozesse gebildet werden.

Zu den ausgewählten Orten wird der Rover »Mercator« vorgeschickt. Er lässt sich von der Station aus steuern, kann seine Missionen aber auch ohne Funkkontakt selbstständig durchführen. Sich an der Karte orientierend, die er von der Drohne übernimmt, sucht er sich Wege zu den interessanten Plätzen, zeichnet diese auf und macht Detailaufnahmen. Aus den Informationen, die er zurück zur Station bringt, bestimmt das Forschungsteam, welche Orte die meisten Entdeckungen versprechen. Erst dann werden die Analog-Astronauten gezielt dorthin geschickt, mit auf den jeweiligen Ort abgestimmten Arbeitsaufträgen.

Nach dem Ende der Simulationsstudie zeigt Grömer sich sehr zufrieden mit dem Erkundungsablauf. Die Maschinen funktionierten meist zuverlässig, ausreichend viele Bodenproben wurden genommen. Nur einmal, kurz vor Ende eines Einsatzes, flog eine Drohne von selbst davon. Möglicherweise hatte sich ihr Speicher gelöscht, weswegen sie, so die Vermutung, zu ihrem »Ausgangspunkt« zurückfliegen wollte: dem Ort auf der Erde mit den Koordinaten 0°/0° – ein Ort im Atlantik, südlich von Ghana. Die 5000 Kilometer dorthin schaffte sie jedoch nicht: Am übernächsten Tag fand das Team die ausgepowerte Drohne in unzugänglichem Terrain kurz vor der ägyptischen Grenze.

Zu Beginn mussten die optimistischen Tagespläne oft geändert werden. Diejenigen, die sie in Innsbruck schrieben, hatten natürlich kein Gefühl für den Ort hier, etwa, wie lange manche Handlungen dauern. Das musste sich erst eingrooven«, erzählt Mehlis einige Wochen nach der Mission. Für ein paar Tage arbeitete das Team über seinem Limit, unter stetem Schlafmangel. Dann entspannte sich die Situation, und auch für so banale, aber wichtige Alltagsdinge wie Putzen und Kochen fand sich zwischen den Experimenten ausreichend Zeit.

»Über den Erfolg der Mission werden genauso die psychologischen Faktoren entscheiden«

Ob die Mission wirklich erfolgreich war, wird sich erst in ein paar Monaten zeigen, wenn alle Daten ausgewertet sind. Dann erfolgt die Auflösung: Fachleute haben den Ramon-Krater vorab untersucht und werden im Nachhinein offenbaren, ob das Team tatsächlich die interessantesten Orte identifiziert hat – oder ob es etwa einen ehemaligen See in direkter Umgebung übersah. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen sammelt das Team viel Erfahrungswissen – etwa ein Verständnis von den Grenzen heutiger Technik. Vor allem lernen sie immer wieder aufs Neue, wie diffizil und störanfällig solch eine Mammutmission, ihre Logistik und Koordination, ist.

»Zu Beginn mussten die optimistischen Tagespläne oft geändert werden. Diejenigen, die sie in Innsbruck schrieben, hatten natürlich kein Gefühl für den Ort hier, etwa, wie lange manche Handlungen dauern. Das musste sich erst eingrooven«, erzählt Mehlis einige Wochen nach der Mission. Für ein paar Tage arbeitete das Team über seinem Limit, unter stetem Schlafmangel. Dann entspannte sich die Situation, und auch für so banale, aber wichtige Alltagsdinge wie Putzen und Kochen fand sich zwischen den Experimenten ausreichend Zeit.

Auch an die Kommunikation zwischen »Marsstation« und »Erde« musste sich Mehlis erst gewöhnen: »Durch die 20 Minuten Verzögerung und das dadurch nötige Besprechen mehrerer Themen parallel muss der Ton kurz und sachlich sein. Da geht notgedrungen das Zwischenmenschliche verloren, etwa der Humor. Man entfernt man sich innerlich voneinander. Bei einer langen Mission steckt darin eine Gefahr.«

»Man muss es einmal selbst durchleben, um sich wirklich vorstellen zu können, was die Herausforderungen sein werden bei einer echten Mission«, sagt Mehlis. »Wenn Menschen eines Tages zum Mars reisen, muss natürlich gewährleistet sein, dass die Technik funktioniert – aber das wird man in den Griff bekommen. Über den Erfolg der Mission, glaube ich, werden letztlich mindestens genauso sehr die psychologischen Faktoren entscheiden.«

Die Kostbarkeit der Ressource Zeit

Wenn wegen eines Wetterumschwungs, einer unklaren Nachricht oder eines technischen Problems die Analog-Astronauten den Ablaufplan spontan mit der »Erde« neu besprechen mussten, standen sie schon mal eine halbe Stunde im Anzug tatenlos herum – körperlich und psychisch anstrengend. Zu den nur schwer zu beantwortenden organisatorischen Fragen einer Marsmission wird daher auch gehören, wer wann die Entscheidungsgewalt hat. »Auf dem Mars werden die Astronauten durch die Zeitverzögerung selbstständiger Entscheidungen treffen müssen als damals auf dem Mond.

Das verlangt eine ganz andere Ausbildung, eine andere Fähigkeitsskala. Auch das proben wir hier«, sagt Mehlis. Bei den »Apollo«-Flügen hieß die Kommandozentrale der Nasa »Mission Control left« – in der Simulationsstudie heißt das Innsbrucker Lagezentrum hingegen »Mission Support left«. Denn wenn Menschen den Mars erkunden, wird die Zentrale sie von der Erde aus nicht »kontrollieren«, sondern bloß »unterstützen« können. Wie viel Autonomie wird den zukünftigen Marsteams zugestanden? Aber auch: Wie viel können sie entscheiden, wenn all ihre Handlungen eingebettet sind in eine größere Mission, die sie selbst nicht immer überblicken können? Die vielen kleinen und großen Verzögerungen sind ganz praktische Beispiele für die vielleicht zentrale Erkenntnis der »Amadee«-Studie: wie enorm kostbar die Ressource Zeit ist – auch und vor allem auf dem Mars.

Auf dem Roten Planeten werden die Ankömmlinge eigentlich nur vier Wochen Zeit haben, bevor sie ihren Heimweg antreten müssten – aufgrund der Planetenpositionen wäre die Rückreise danach erheblich aufwendiger. »Doch wenn du da ankommst, brauchst du erst einmal Zeit, bis du operativ tätig bist, nicht nur, weil das Team sich nach der langen Reise erst einmal wieder an die Schwerkraft gewöhnen muss«, sagt Gernot Grömer. »Ich glaube daher, dass die ersten Astronauten und Astronautinnen gleich ein ganzes Jahr auf dem Mars bleiben werden, also erst im darauffolgenden vierwöchigen Startfenster zurückfliegen. Ein Jahr klingt nach enorm viel Zeit, aber am Ende wird ihnen selbst diese durch die Hand rinnen. Denn wenn wir in unseren Analogmissionen eines lernen, dann dieses: Es ist sehr leicht, sinnlos Zeit zu verbraten. So ein paar Wochen vergehen wie nichts.«

Der Artikel ist in der Ausgabe 02/2022 von P.M. erschienen.