Wenn ich nachts in den Sternenhimmel blicke, sehe ich in gewissem Sinn auf meinen Arbeitsplatz. Ich bin Direktor am Österreichischen Weltraum Forum. Seit einem Jahr arbeiten wir am ÖWF an einer besonderen Satellitenmission, um ein Problem besser zu verstehen, das immer gravierender wird: Weltraummüll. Wenn wir nicht aufpassen, könnten wir zukünftigen Generationen den Zugang zum Weltraum massiv erschweren.

Stand Ende 2020 umkreisen etwa 6250 Satelliten die Erde, von ihnen sind 3900 aktiv. Dazu kommen Millionen von zusätzlichen Objekten: Fragmente alter Satelliten, winzige Lacksplitter, verloren gegangenes Astronautenwerkzeug und vieles mehr – zusammengefasst wird das als Weltraumschrott oder »space debris«. Aktuell, so schätzt die Kollegenschaft der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), schwirren 34 000 Objekte mit mehr als zehn Zentimeter Durchmesser in den Umlaufbahnen. Sie sind gerade so groß wie Kanonenkugeln, doch können wir die meisten von ihnen mit Radaranlagen und Teleskopen von der Erde aus verfolgen – ihre Flugbahnen sind uns bekannt.

Weitaus schwieriger einzuschätzen sind die Teilchen, die kleiner als einen Zentimeter sind: Sie lassen sich mit gängigen Überwachungsmethoden von der Erde aus nicht systematisch erfassen. Wir wissen aber, dass es viele sind. Also, wirklich viele: allein etwa 130 Millionen, die mehr als einen Millimeter messen. Trotz ihrer geringen Größe können diese Teilchen erheblichen Schaden anrichten. Mit bis zu 15 Kilometern pro Sekunde prallen sie schneller auf als der Schuss einer Handfeuerwaffe. Im Mai 2021 wurde der Roboterarm der Raumstation ISS von so einem Projektil schlicht durchschlagen. Das Risiko von Satellitenausfällen und wirtschaftlichem Schaden wird damit stetig größer.

Weltraumschrott: Mit jedem Raketenstart gelangt Kleinzeug in den Orbit

Ausgerechnet diese zahlreichen kleinsten Teilchen sind am schlechtesten kartografiert. Heutige Schätzungen basieren zum Teil auf Analysen, die ein Jahrzehnt zurückliegen: Damals wurde die Oberfläche von zurückgekehrten Spaceshuttles auf Einschläge untersucht. Seitdem hat der Weltraummüll wohl weiter zugenommen: Um neue Megakonstellationen aus Hunderten Satelliten im Orbit zu installieren, starten mehr Raketen als noch vor wenigen Jahren. Jedes Mal gelangt Kleinzeug in den Orbit, etwa bei der Sprengung an den Separationsringen, um den Satelliten von der Rakete zu trennen, oder unvollständig verbrannte Treibstoffbröckchen.

Das ÖWF, das sonst für seine Marssimulationen bekannt ist, hat sich vor einem Jahr mit dem Datenanalyseunternehmen Spire Global und dem Investor Findus Venture zusammengetan, um die Datenlage zu verbessern. Wir wollen neue Methoden ausprobieren, mit denen sich vermessen lässt, wie dicht der Weltraumschrott in den Umlaufbahnen bereits ist. Damit begann vor einem Jahr für mich eine herausfordernde und vor allem spannende Reise: Dies ist die (persönliche) Geschichte des vierten österreichischen Satelliten: »Adler-1«.

Kleinstsatelliten brauchen normalerweise mehrere Jahre der Entwicklung

Kleinstsatelliten brauchen normalerweise mehrere Jahre der Entwicklung. Dazu kommen langwierige Genehmigungsverfahren, gerade in Österreich, wo ein Antrag bei der Raumfahrtbehörde zehnmal so lange dauern kann wie in anderen europäischen Ländern. Zeit, die wir bei dem rasanten Anstieg von Weltraumschrott nicht haben. Wir haben uns daher an die Behörde in Luxemburg gewandt – einem Land mit gerade einem Drittel der Einwohnerzahl von Wien, aber sechsmal so vielen Satellitenregistrationen wie ganz Österreich. Sie hat uns mit einem beschleunigten Verfahren unterstützt, und wir widmeten uns der Anatomie des Kleinstsatelliten.

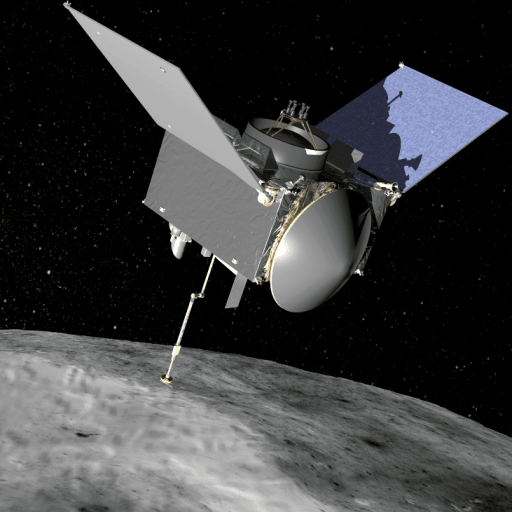

»Adler-1« ist ein Cubesat, das heißt, er besteht aus Würfeln von zehn Zentimeter Seitenlänge. Sie enthalten alle wesentlichen Komponenten ihrer großen Pendants: Lageregelung, Bordcomputer, Solarzellen, Energiespeicher, Datenübertragung und eine Struktur, die alles trägt. Und natürlich die spezifischen Instrumente für die Mission.

So sieht der Satellit »Adler-1« aus, wenn er 500 Kilometer über der Erde seine Flügel ausbreitet. Er kann auch kleinste Schrottteilchen detektieren.

Eine Satellitenplanung gleicht der Quadratur des Kreises: Alles muss effizient auf kleinstem Raum und mit möglichst wenig Energiebedarf verstaut werden. Manche Projektmeetings erinnerten eher an Feilschen auf dem Basar, wenn Ingenieure um ein paar Gramm Nutzlastzuordnung verhandelten oder unser ÖWF-Team um zwei Millimeter mehr Platz für unser Instrument.

Innerhalb von nur zwei Monaten stand ein erstes Konzept: Es würde ein 30 mal 10 mal 10 Zentimeter großer Cubesat werden, voraussichtlich in einer Umlaufbahn in 500 Kilometer Höhe, mit zwei exquisiten Ausrüstungsgegenständen an Bord: einem Nahbereichsradar und einem Mikrofon. Moment mal – ein Mikrofon im Vakuum des Weltalls?

»Apid« funktioniert wie eine Art Mikrofon

Das Instrument heißt »Apid«, kurz für »Austrian Particle Impact Detector«. Nachdem es die Umlaufbahn erreicht, wird es zwei Flügel wie eine Ziehharmonika entfalten und damit ein Set von insgesamt 24 piezoelektrischen Folien aufspannen. Das sind dünne Kunststofffilme, die auf beiden Seiten mit Halbleitern beschichtet sind. Prallt ein Schrottteilchen auf sie, verändert sich minimal die Foliendicke. Das erzeugt eine elektrische Spannung, die wir messen können. Damit funktioniert »Apid« genau wie eine Art Mikrofon, nur dass es statt des Aufpralls von Schall den Aufprall von Teilchen misst. Das Gerät geht dabei nicht unbedingt kaputt: Selbst wenn ein Objekt die Folie durchschlägt, kann der Sensor weiter funktionieren. Und sollte ein »Ohr« oder Sensorblatt ausfallen, messen die anderen 23 weiter.

Doch wie sollten wir testen, ob »Apid« korrekt arbeitet? Auf die Schnelle konnten wir keine Hochgeschwindigkeits-Schussanlage organisieren, wie sie sonst in der Raumfahrt zum Testen verwendet wird. Wir mussten also improvisieren: Wir ließen einen Sportschützen auf eine Testversion des Sensors feuern, während ein Radar die Projektilgeschwindigkeit maß. So bestimmten wir, welche Signale der Sensor detektiert, bis er bei einem großen Aufprall schließlich zerstört wird. Die kleineren Kollisionen kalibrierten wir mit Metallkügelchen, die aus definierter Höhe auf den Sensor fielen. »Apid« erwies sich als sensibel: Eine drei Millimeter große Metallkugel aus wenigen Millimetern Fallhöhe löste schon ein brauchbares Signal aus.

Neben »Apid« kommt das Nahbereichsradar an Bord: Es sendet mit nur 0,5 Watt gerichtete Radarstrahlen aus. Die Antenne erfasst die von vorbeifliegenden Teilchen zurückgeworfene Energie, ein aufwendiger Algorithmus verarbeitet noch an Bord die Daten. Beide Instrumente können kleinste Teilchen detektieren, die mit vielen Kilometern pro Sekunde einschlagen oder vorbeifliegen. Damit erstellen sie eine »Verschmutzungskarte« für jede Umlaufbahn, auf der »Adler« dann unterwegs ist.

Grausame Tests an unserer exquisiten Hardware

ÖWF-Ingenieur Riccardo Plunger bestückt die Sensorfolie der Satellitenflügel. Ein Kupferkontaktband leitet deren Signale an die Bordelektronik.

Nachdem feststand, wie »Adler-1« aussehen soll, haben wir unser Miniraumschiff zunächst komplett virtuell gebaut. Es folgten Unmengen an Simulationen: Wie stark sind die Vibrationen beim Raketenstart? Wie kann ich den Satelliten so ausrichten, dass genug Licht für die Ladung da ist, er aber nicht überhitzt? Wie schnell wird diese oder jene Komponente auskühlen, wenn wir in den Erdschatten eintreten?

Für die Fertigung errichteten wir ein Labor im Institut. Denn noch niemand hatte ein solches Nahbereichsradar für den Einsatz auf einem Kleinstsatelliten gebaut. Die Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit waren so hoch, dass wir statt zu fräsen ein spezielles 3-D-Metalldruckverfahren nutzten.

Dann folgte einer der unbehaglichsten Momente – für den Satelliten und für uns Satellitenbauer: die grausamen Tests an unserer exquisiten Hardware. Aufheizen auf plus 80 Grad Celsius, abfrieren auf minus 80. Gewaltsam durchvibrieren. Und dem Vakuum aussetzen. Ich stand vor den Testgeräten und hoffte inständig: Würde das Vibrationsverhalten, das den Raketenstart imitiert, den Computersimulationen entsprechen? Ich spürte, wie meine Herzfrequenz stieg, als am Rütteltisch bei ohrenbetäubendem Lärm die Resonanzfrequenzen durchlaufen wurden. Der sündhaft teure Sensor verformte sich – glücklicherweise genau so, wie unsere Ingenieure vorher berechnet hatten.

Die Rückschläge trafen uns stattdessen anderswo. Zum Beispiel beim Zoll in Großbritannien, das gerade aus der EU ausgetreten war, wo sich aber die Teststände für unsere ersten Modelle befanden. Es hat dann doch geklappt: Auf den vorhergesehenen Tag genau schickten wir die erste Version des »Apid«-Sensors zum Teststand nach Glasgow – in einem Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt.

»Adler-1« soll zeigen, ob unsere Methode funktioniert, Weltraumschrott zu detektieren

Derzeit wird »Adler-1« für die Reise zu seinem Startplatz vorbereitet. Ende des Jahres soll er in Neuseeland oder den USA von der Erde abheben. Manchmal, in langen Nächten im Fertigungslabor, war es schon ein seltsames Gefühl: zu wissen, dass diese oder jene Schraube, die man gerade sorgfältig in die Flügel montierte, in wenigen Monaten mit etwa 28 000 Kilometern pro Stunde 500 Kilometer weit über einem fliegen würde. Ob der kleine Satellit wohl die Reise in die Umlaufbahn unbeschädigt überstehen und dann seine zierlichen Flügel wie geplant ausfahren wird? Und ob die Daten unseren Erwartungen entsprechen werden? Es können gefühlt tausend Dinge bei einem Raumschiff wie diesem schiefgehen. Aber wir haben die Gewissheit, dass wir alles getan haben, um den jungen Adler zum ersten Mal fliegen zu lassen.

Als »in-orbit demonstrator« soll »Adler-1« zeigen, ob unsere Methode überhaupt funktioniert, Weltraumschrott zu detektieren. Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden ihm vielleicht viele weitere folgen.

»Adler-2« ist schon in Planung und soll 2022 starten. »Adler-1« wird, um nicht selbst als Weltraumschrott zu enden, im Lauf der Zeit der Erde immer näher kommen – und nach etwa zwei Jahren planmäßig als Sternschnuppe in der Atmosphäre verglühen.

Autor: Gernot Grömer