(Artikel: Klaus Bachmann)

Oben ist es still geworden im Herzen Wiens: Die prunkvollen Gemächer der Kaiserin Sisi liegen im Dunkeln, die Schlangen vor der Hofreitschule sind verschwunden. Unten, im zweiten Kellergeschoss der Wiener Hofburg, ist Marissa Giustina – schwarze, kurze Locken, athletisch, 25 Jahre alt – in dieser Nacht im September 2015 drauf und dran, Albert Einstein zu widerlegen.

Unspektakulär sieht das Experiment aus, das sie in einem der hohen, labyrinthischen Gänge zehn Meter unter dem Heldenplatz aufgebaut hat: Blauviolett glimmt in einer abgedunkelten Kabine ein Laser, ein Kristall erzeugt Zwillinge von Lichtteilchen, getrennt flitzen sie zu zwei Detektoren an den entgegengesetzten Enden des Ganges. Still ist es, bis auf das Keuchen der Ventile, durch die Kühlmittel in die Detektoren strömt.

In ihrem Inneren geschieht Verrücktes: Wird die Eigenschaft eines der beiden Teilchen – in diesem Fall seine Schwingungsrichtung – gemessen, dann ist augenblicklich klar, welchen Wert die Vermessung des Zwillingspartikels am anderen Ende des Korridors ergibt. Obwohl bei dieser zweiten Messung wie in der Quantenphysik üblich eigentlich der Zufall walten sollte. Es scheint, als wären die beiden Partikel durch ein unsichtbares Band verknüpft.

Irgendetwas entgehe den Physikern bei der Betrachtung der Quantenwelt, war Albert Einstein überzeugt

»Spukhafte Fernwirkung« nannte Albert Einstein diese Merkwürdigkeit der Quanten, die von der damals neuen Theorie vorhergesagt wurde. Und er mochte den Effekt nicht akzeptieren. Irgendetwas, war er überzeugt, entgehe den Physikern. Es müsse da noch etwas geben, das unterhalb der von uns wahrnehmbaren Realität ablaufe, verborgen vor unseren Nachforschungen. Etwas, das den Spuk erklären könne.

Und sagt das nicht auch der gesunde Menschenverstand: Wie können zwei Teilchen sich beeinflussen, wenn sie definitiv zu weit voneinander entfernt sind, um augenblicklich Botschaften auszutauschen? Wie soll das gehen? Dass diese Verrücktheit Tatsache ist und es keine Schlupflöcher für andere Erklärungen gibt – das wollen Marissa Giustina und das übrige Team am Wiener Institut für Quantenoptik und Quanteninformation beweisen. Und damit zeigen, dass Albert Einstein sich täuschte.

Seit dem frühen Abend haben Giustina und zwei Kollegen Daten gesammelt. Die beiden Physiker sind irgendwann übermüdet nach Hause gegangen. Nun sitzt die junge Frau alleine in dem kahlen Gang zwischen Backsteinwänden und genießt den Moment. Sie ahnt bereits, dass es ein Moment des Triumphs ist. Denn als das Team die Daten später auswertet, offenbart sich in der Tat: Die Quantenwelt ist wirklich so verrückt. Albert Einstein in all seinem verständlichen Zweifel – er lag falsch. Der Chef des Teams, Anton Zeilinger, ein Großmeister der Quantenexperimente, ist überzeugt: »Dieser Versuch wird in die Geschichtsbücher eingehen.«

Der Erfolg ist indes etwas getrübt. Denn im Wettlauf um diesen Nachweis wurde Zeilingers Gruppe knapp geschlagen. Wenige Wochen vorher hatte bereits ein Team der Universität Delft Einsteins Irrtum mit einem ähnlichen Versuch belegt. Zeitgleich mit den Wienern verkündeten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology Gleiches. Beide Gruppen arbeiteten sogar eng zusammen. Sie teilen sich nun den Ruhm, der an diesem Test hängt. Ruhm, der in der naturphilosophischen Bedeutung des Experiments gründet. Es zwingt uns, tiefe Vorstellungen unserer Welt zu überdenken: Was ist real? Stimmt unser Konzept von Raum und Zeit? Von Ursache und Wirkung?

Das Doppelspalt-Experiment: NieLs Bohr vs. Albert Einstein

Denn wer die Welt des Allerkleinsten betritt, gelangt in ein Wunderland, in dem noch ganz andere verstörende Dinge geschehen; Dinge, die unseren Verstand herausfordern, die Alltagserfahrung und Intuition komplett zuwiderlaufen. Da ist zum Beispiel das Doppelspalt-Experiment, über dessen merkwürdige Befunde Niels Bohr und Albert Einstein heftig aneinandergerieten: Man nehme eine Elektronenquelle und einen Detektor, der die Teilchen auf seinem Schirm sichtbar werden lässt, wo auch immer sie auftreffen. Dazwischen stelle man eine Wand mit zwei Spalten.

Auf dem Detektorschirm entsteht dann ein überraschendes Muster: Nicht zwei einzelne Streifen scheinen auf, weil manche Elektronen links und manche rechts durchschlüpfen, so wie man das erwarten würde. Nein: Eine ganze Reihe von Streifen entsteht, deren intensivster, ausgerechnet, genau in der Mitte liegt. Dieses Bild lässt sich erklären, indem man das Elektron als Welle interpretiert. Nicht als winzige Materieportion, die geradewegs durch den Raum rast, sondern als gestaltloses Phänomen, das wie eine Wasserwelle auf- und abschwingt.

Das Elektron breitet sich hinter dem Doppelspalt in Form zweier Wellen aus, je eine Welle hinter einem Spalt. Bei der Überlagerung treffen an bestimmten Stellen Wellenberge aufeinander und addieren sich, an anderen Stellen heben Wellenberg und -tal sich gerade auf. Heraus kommt das charakteristische Streifenmuster. Allerdings zeigt sich ein Elektron unbestreitbar auch als Partikel. Keinen anderen Schluss lässt die Beobachtung zu, dass immer wieder Punkte auf dem Detektorschirm aufblitzen – jedes einzelne Mal, wenn ein Elektron aufschlägt.

»Im Reich der Quanten funktioniert unser realistisches Weltbild nicht mehr«

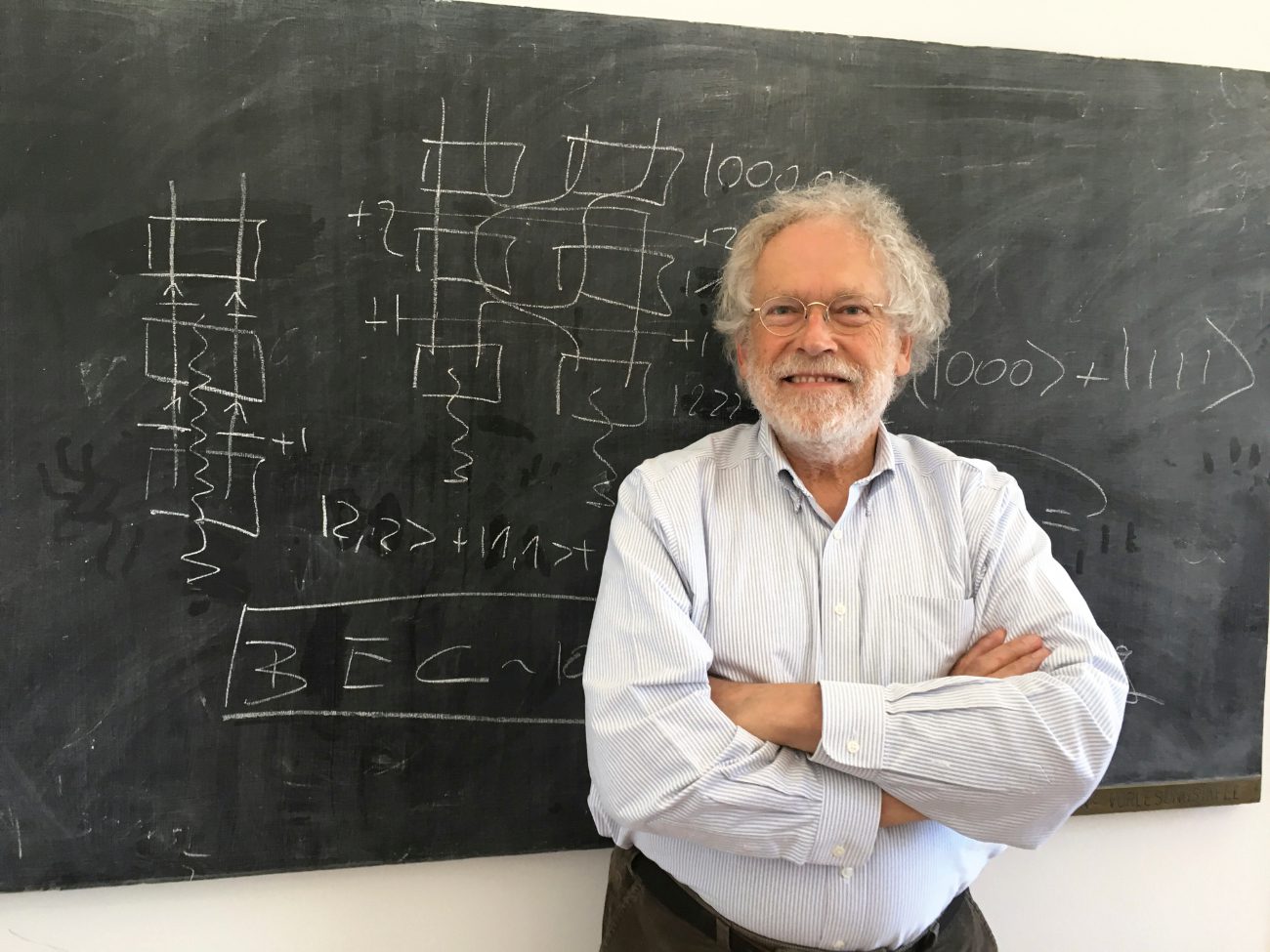

Welle? Oder Teilchen? Dieser Dualismus, in dem zwei eigentlich unvereinbare Eigenschaften in ein und demselben Phänomen gemeinsam zutage treten, ist ein Grundrätsel der Quantenmechanik. Und dann sitzt da einer wie Anton Zeilinger, graue Mähne, grauer Bart, Typus Brummbär und sagt in breitem Wienerisch: »Im Reich der Quanten funktioniert unser realistisches Weltbild nicht mehr.«

Was meint er mit realistisch? »Wenn wir die Welt um uns beobachten, so sprechen wir von Gegenständen, von Objekten, deren Existenz nicht infrage gestellt wird und die einfach existieren – ganz unabhängig davon, ob wir sie gerade beobachten oder nicht.« Die Welt ist die Bühne, und wir sind die Zuschauer.

In der Quantenwelt aber, sagt Zeilinger, ist das ganz anders. Dort wird etwas in bestimmten Fällen erst dann wirklich, wenn ich hinsehe. Vorher hat es nicht existiert – zumindest nicht in der Form, die sich uns zeigt. Seine Eigenschaften hängen davon ab, wie ich hinsehe, welche Frage ich an das Quantenobjekt richte. Wird ein einzelnes Teilchen gefragt: Wo bist du?, gibt es eine Position preis. Das heißt aber nicht, betont Zeilinger, dass das Teilchen auch vorher an diesem Ort war. Es hatte vielmehr die Möglichkeit, an vielen Orten zu sein. Es ist ein bisschen hier und ein bisschen dort. Erst durch das Experiment, durch unser Hinschauen, wird das Teilchen gezwungen, eine Position einzunehmen. Der unbestimmte Quantenzustand schrumpft dann auf eine einzige Antwort. Zeilinger steht damit in der Tradition der Kopenhagener Deutung, die auf Niels Bohr und Werner Heisenberg zurückgeht.

Foto: @ picture alliance/APA/picturedesk.com

Wie kann ein Objekt ein anderes beeinflussen, ohne in der Nähe zu sein?

Mit der Unbestimmtheit und Zufälligkeit der Mikrowelt wollte Albert Einstein sich nicht abfinden. Vor allem aber störte er sich daran, dass die Quantenmechanik das Prinzip der Lokalität aufgab. Ein Prinzip, das tief in unserer Intuition verankert ist: Ein Objekt kann ein anderes nur beeinflussen, wenn die beiden sich in räumlicher Nähe befinden. Um einen Fußball ins Tor zu befördern, muss ich gegen ihn treten. Wenn Ereignisse über größere Entfernungen aufeinander wirken, gibt es ein vermittelndes Medium: Beim Telefonieren übertragen elektromagnetische Wellen die Sprache. Jede Wirkung hat eine lokale Ursache.

Anders in der Welt der Quanten: Wechselwirken zwei Teilchen, etwa indem sie zusammenstoßen, entsteht zwischen ihnen anscheinend ein Band – sie sind »verschränkt«, sagen Physiker. Die Messung an einem Partikel beeinflusst unweigerlich und instantan – zeitgleich – das Zwillingsteilchen. Und das funktioniert, sogar wenn die Teilchen so weit voneinander entfernt sind, dass Signale zwischen ihnen selbst bei Lichtgeschwindigkeit Jahre unterwegs wären. Ursache und Effekt sind nicht mehr durch eine lokale Wechselwirkung gekoppelt.

1935 attackierte Einstein gemeinsam mit zwei Kollegen die Ideen der Quantenverfechter in einer historischen Arbeit. Anhand eines Gedankenexperiments – berühmt als Einstein-Podolsky-Rosen-(EPR)-Paradoxon – kamen die drei zu dem Schluss, dass es »verborgene Parameter« geben müsse, aufgrund derer das Lokalitäts-Prinzip erhalten bleibe. Dass Teilchen also über zusätzliche Eigenschaften verfügten, die wir nicht kennten und nicht messen könnten, die aber schon von vornherein feststünden. Als gäbe es eine geheime Absprache der Teilchen.

Fast 30 Jahre dauerte es, bis sich ein Physiker wieder ernsthaft mit dem Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon auseinandersetzte

So wäre eine objektive, lokale Wirklichkeit gerettet, die unabhängig von der Beobachtung eines Menschen existiere. Und am Ende gälte in der Welt die Regel von Ursache und Wirkung. Ganz klassisch eben. Niels Bohr antwortete etwas nebulös auf die Einwände von Einstein und Kollegen, trotzdem arrangierten sich die meisten Fachleute mit seiner Erklärung. Fast 30 Jahre dauerte es, bis sich mit John Bell ein Physiker wieder ernsthaft mit dem Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon auseinandersetzte. Der nordirische Physiker arbeitete am europäischen Forschungszentrum Cern bei Genf, Fundamentalfragen der Quantenmechanik waren sein Hobby, wie er selbst sagte.

Der 1990 verstorbene Bell fühlte sich als Anhänger Albert Einsteins. Wie der sah er die auf Niels Bohr und Werner Heisenberg zurückgehende Kopenhagener Deutung der Quantentheorie nicht als das letzte Wort an. Deren Widersprüche ließen ihm keine Ruhe. Um Einsteins Sicht der Dinge zu unterstützen, analysierte er in den 1960er Jahren das Verhalten verschränkter Teilchen: Lassen sich die Ergebnisse der Quantenmechanik mithilfe einer Theorie erklären, die lokale Wechselwirkungen annimmt?, fragte er. Bell entwickelte eine Formel, mit der sich zwischen Einsteins Sicht und dem nichtlokalen Quantenspuk unterscheiden lässt. Alles, was es für eine Entscheidung brauchte, waren experimentelle Daten.

Experimentelle Daten zeigen: Quanten sind tatsächlich seltsam, und Einstein ist widerlegt

in den 1970er Jahren begannen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Bell-Gleichung (genau genommen ist es eine Ungleichung in der Art von a < b) mit immer raffinierteren Versuchsanordnungen auf die Probe zu stellen. Stets fiel das Urteil zu Ungunsten des Trios Einstein-Podolsky-Rosen aus, stets bestätigten sich bei den Tests die skurrilen Quanteneigenschaften und die Nicht-Lokalität der Welt. Und doch führten skeptische Stimmen immer wieder an, vielleicht gebe es ein Schlupfloch, durch das die »verborgenen Parameter« sich hätten einschleichen können, die sich Einstein so sehr wünschte.

Was Anton Zeilinger, Marissa Giustina und Kollegen leisteten, war nichts Geringeres als dies: Sie schlossen zentrale Beweislücken, entschieden die Frage mit bis dahin ungekannter Sicherheit. Die Quanten sind tatsächlich so seltsam. Und Einstein ist, in dieser Frage, widerlegt. So schwer es uns zu akzeptieren fällt: Wir leben in einem nicht-lokalen Universum. Der Quantenspuk ist Realität. Es ist eine Ironie der Wissenschaftsgeschichte: Bell wollte eigentlich zeigen, dass Einstein recht hatte. Am Ende bewirkte er das Gegenteil.

Was das Team um Marissa Giustina für sein Experiment braucht, sind Paare von Lichtteilchen, die auf eigenartige Weise miteinander verbunden, »verschränkt« sind. Und eine Umgebung, in der die Temperatur einigermaßen konstant bleibt und die weitgehend erschütterungsfrei ist. Deshalb steht der Versuch in dem Kellergang unter der Hofburg.

Die Lichtteilchenpaare kreiert das Team in einer mit schwarzem Tuch abgehängten Kabine. Die Elektronik heizt dem schmalen Raum kräftig ein, zwischen Wand und Experimentiertischen ist gerade noch Platz für eine Person, überall liegen Werkzeuge und optische Bauteile. In der Ecke leuchtet blauviolett das Herz des Versuchs: ein zentimetergroßer Kristallkubus, mit dessen Hilfe Photonenzwillinge entstehen, deren Polarisation, also Schwingungsrichtung, miteinander verschränkt ist. Und zwar stehen die Polarisationen in diesem Fall senkrecht zueinander. Die Lichtgeschwister werden dann getrennt und verschwinden in gelb ummantelten Glasfasern – zu »Alice« und »Bob«, den Messstationen, am jeweils entgegengesetzten Ende des Flurs.

Und worin besteht nun der Clou?

Wenn zwei verschränkte Photonen losfliegen, haben sie noch keine festgelegte Schwingungsrichtung. Klar ist nur, ihre Schwingungsrichtungen stehen senkrecht zueinander. Kurz vor dem Detektor stellen Giustina und Kollegen den Photonen mithilfe eines Filters dann quasi die Frage: In welcher Richtung schwingst du?

Die Stellung des Filters variiert auf beiden Seiten unabhängig voneinander nach dem reinen Zufallsprinzip – wichtig für die Aussagekraft des Experiments. Millionen Photonen flitzen durch den Versuchsaufbau. Und das Verrückte ist: Bei der Messung an einem Zwillingsphoton ist augenblicklich auch die Schwingungsrichtung des Geschwisterteilchens festgelegt. Registriert Alice ein horizontal schwingendes Photon, misst Bob mit Sicherheit ein vertikal schwingendes. Wie kann das sein? Wie kann die Messung an einem Ort die Eigenschaft eines Teilchens festlegen, das sich an einem ganz anderen Ort weit entfernt befindet? Gerade so, als zeigten zwei separate Würfel bei jedem Wurf zufällig, aber zuverlässig dieselbe Augenzahl.

Dass die Teilchen irgendwie miteinander kommunizieren, haben Marissa Giustina und ihre Kollegen ausgeschlossen, indem sie die Detektoren weit genug auseinander aufgestellt haben. Wollten die Teilchen Informationen austauschen, dann müsste das schneller als mit Lichtgeschwindigkeit geschehen. Und das ist unmöglich, die Lichtgeschwindigkeit ist und bleibt das absolute Tempolimit im Universum.

Die winzigste Unstimmigkeit – und der Beweis wäre wertlos gewesen

Es bleibt nur eine Erklärung: Die Quantenwelt ist bizarr, sie widerspricht dem, was Physiker und Physikerinnen »lokalen Realismus« nennen und was Einstein vehement verteidigt hat. Bei ihrem Projekt hatten Marissa Giustina und ihre Kollegen beträchtliche Hürden zu überwinden. »Wir hatten nur eine Handvoll Komponenten bei dem Experiment«, sagt sie, »aber alle mussten zur gleichen Zeit perfekt funktionieren.« Die Spiegel und Prismen mussten perfekt justiert sein, die Detektoren mussten zuverlässig ihre Temperatur nur ein Zehntelgrad über dem absoluten Nullpunkt halten. Die winzigste Unstimmigkeit – und der Beweis wäre wertlos gewesen.

Immer wieder hakte es. Im Oktober 2014 bauten sie die Lichtquelle komplett auseinander und stellten sie neu zusammen. Im Dezember bemerkten sie, dass der Staub aus dem alten Gemäuer den Versuch störte. Sie verlegten Gummimatten in den Laborräumen und betraten diese nur noch auf Strümpfen. Und zwei Wochen vor der entscheidenden Messung fielen alle Computer aus. Die hohen Temperaturen, die im Sommer sogar in den Kellerräumen herrschten, hatten ihnen zugesetzt. Am Ende meisterte das Team alle Hindernisse.

Foto: @ picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Was fehlt, ist ein Immanuel Kant der modernen Physik

Um Einwände zu kontern, die Einstellungen der Teilchenfilter seien nicht völlig zufällig, sondern in irgendeiner Weise menschlich beeinflusst, verschärfte ein internationales Team, dem auch Wiener Forscher angehörten, 2018 den Test: Es zapfte kosmische Signale an – im Observatorium Roque de los Muchachos auf der Kanareninsel La Palma. Mit zwei Teleskopen fingen die Wissenschaftler*innen das Licht von Quasaren ein, sehr hellen Galaxien-Kernen, das vor Milliarden Jahren von dort gestartet war – zu einer Zeit, als die Erde und damit auch Homo sapiens noch nicht existierten. So konnten sie jeden menschlichen Einfluss ausschließen.

Die Farben dieser uralten Strahlung nutzte das Team, um die Filter für die verschränkten Photonen einzustellen. Auch das kosmische Bell-Experiment bestätigte die Spukhaftigkeit der Quantenwelt. Deren Merkwürdigkeiten sind heutzutage unter Physikern und Physikerinnen unbestritten. Allerdings folgen nicht alle Niels Bohr, nach dessen Ideen Objekte unserer Welt keine definierten Eigenschaften wie Ort und Geschwindigkeit haben, solange sie nicht gemessen werden. Auch John Bell mochte diese Vorstellung nicht. Er favorisierte die vom US-amerikanischen Physiker David Bohm in den 1950er Jahren entwickelte Theorie der Führungswellen.

auch das Bohm’sche Konstrukt löste für John Bell nicht alle Widersprüche der Quantentheorie

In der Bohm’schen Mechanik, wie das Konzept auch heißt, haben Teilchen zu jeder Zeit Ort und Geschwindigkeit und bewegen sich auf definierten Bahnen. Diese Bahnen werden vorgegeben von Führungswellen oder, wie es auch heißt, von Wellenfunktionen, auf denen die Partikel reiten wie Surfer auf einer Meereswelle. In dieser Theorie ist das Lokalitäts-Prinzip ebenfalls aufgehoben: Verschränkte Teilchen beeinflussen sich spukhaft.

Aber auch das Bohm’sche Konstrukt löste für John Bell nicht alle Widersprüche der Quantentheorie. Die war für ihn nur ein vorübergehender Behelf. Das sehen viele Köpfe in der Forschung ähnlich. »Was uns fehlt«, sagt Anton Zeilinger, »ist ein Immanuel Kant der modernen Physik. Einer, der die Genialität hätte, alles zusammenzudenken und eine grundlegend neue Perspektive zu eröffnen auf die Welt, in der wir leben.«