Text: Minerva Fois

1770 herrscht in Europa geistiger Ausnahmezustand. Die wichtigsten Gewissheiten wanken gefährlich: Gott im Himmel, Blaublüter auf Erden – das muss nicht sein. Statt paralysiert auf Kreuz und Krone zu starren, können sich normale Bürger als denkende und fühlende Wesen wahrnehmen – als »Ich«. Das ist das Zeitalter der Aufklärung, die den »Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit« vorantreibt. So definiert es der große Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant.

Die »Sturm und Drang«-Zeit als Karrierestart für Goethe und Schiller

1789 wird sich die Spannung in der Französischen Revolution entladen, der Dreiklang »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« euphorisiert die Menschen. Doch noch während sie nach einem freien, selbstbestimmten Leben lechzen, sind Chaos und Gewalt allgegenwärtig: Die Revolution in Frankreich mündet im Blutrausch, die Koalitionskriege rütteln in Europa die Machtverhältnisse durch, es herrscht ein unkalkulierbares Auf und Ab zwischen Wissenschaftseuphorie und freier Geisteshaltung einerseits und Zensur und Repression andererseits.

Diese Zerreißprobe bestimmt das Lebensgefühl des untergehenden 18. Jahrhunderts: Was tun mit der neuen Freiheit? Wer macht die Regeln, was ist der Sinn? Und vor allem: Wie fühlt sich das überhaupt an – frei sein? Zeitlose Fragen, die in jener Epoche frisch und verstörend zugleich wirken und für Kunst, Literatur und Genialität einen fruchtbaren Boden bereiten.

Der geniale Mensch wird zum neuen Persönlichkeitsideal.

Verena Krieger, Kunsthistorikerin

In dieser geistigen Gemengelage wird Künstlern eine Sonderstellung zugewiesen: Als Genies sollen sie die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben stillen. Geradezu kultisch wird die Genieverehrung in der Sturm und-Drang-Zeit. Das ist, knapp gesagt, die Zeit der Karrierestarts von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Friedrich Schiller (1759–1805). »Der geniale Mensch wird zum neuen Persönlichkeitsideal«, schreibt die Kunsthistorikerin Verena Krieger.

Der 1770er-Jahrgang gehört zur nachfolgenden Generation der Dichter und Denker. Diese profitiert zwar von den gelockerten Denk-Tabus, lebt aber unter gewaltigem Druck: wegen der gesteigerten Erwartungshaltung der Gesellschaft, wegen der Konkurrenz der freien Geister untereinander. Der Musiker Ludwig van Beethoven, der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der Dichter Johann Christian Friedrich Hölderlin: drei überragende Talente, drei extrem unterschiedliche Biografien.

Beethoven: Göttliche Musik statt Gotteslob

»TA-TA-TA-TAAA!«: Ludwig van Beethoven hat eines der berühmtesten Motive der Musikgeschichte überhaupt erfunden – das »Klopfmotiv« aus der 5. Sinfonie. Der zweite Ohrwurm ist das zarte Halbtonsäuseln zu Beginn des Klavierstücks in a-Moll »Für Elise«. So abgegriffen die beiden musikalischen Bruchstücke mittlerweile leider wirken mögen – im Doppelpack sind sie tatsächlich »typisch Beethoven«. Denn der Musiktitan aus Bonn ist ein Mann der Gegensätze: Er umschmeichelt sein Publikum mit lieblichen Melodien, um es im nächsten Moment mit Pauken und Trompeten von den Sitzen zu fegen.

1801 vollendete Beethoven seine »Mondscheinsonate«, er widmete sie seiner Klavierschülerin Giulietta Guicciardi

Musikalische Gefühlsausbrüche: Im ausgehenden 18. Jahrhundert sind sie Beethovens revolutionäres Erfolgsrezept. Das ist neu in jener Zeit, denn überschäumende Emotionen waren immer verpönt, gerade in der Musik. Musik hat ihre Daseinsberechtigung als Mittel zum Zweck, und zwar als Gottes- oder Fürstenlob. Doch Beethoven pfeift auf Selbstbeherrschung und Zwänge. Statt gefälliger Klangkulissen will er expressive Werke schaffen, die für sich stehen – und die Gegenwart überdauern.

Beethoven hat Glück: Abgesehen von seiner Genialität ist die Zeit überreif für neue Ausdrucksformen – für gefühlsstarke Kunst, die geradewegs auf die Herzen der Menschen zielt und nicht nur dem Adel als Repräsentation dient. Trotzdem: Ohne fürstliche Förderer ist dieser Paradigmenwechsel nicht zu schaffen. Zur richtigen Zeit fehlt also noch der richtige Ort für Beethovens Karriere. Es zieht ihn ostwärts, nach Wien. Nirgends gibt es so viele adlige Musikliebhaber und -förderer. Außerdem gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Der jeweils größte lebende Komponist hat seinen Wohnsitz in der k.u.k. Metropole zu haben.

Auf Mozart, der im Dezember 1791 jung verstirbt, folgt Joseph Haydn (1732–1809). Die Weichen für die »Wiener Klassik« mit dem musikalischen Triumvirat Mozart, Haydn, Beethoven sind mit Beethovens Umzug in die Donaumetropole 1792 gestellt.

Kreatives Genie mit schwierigem Elternhaus

Die Rechnung seines Vaters ist also aufgegangen – trotz brachialer Methoden. Johann van Beethoven wollte einen zweiten Mozart aus seinem Sohn machen, genauso einen Wunderknaben schon mit sechs Jahren. Dafür wird der kleine Junge, von dem nicht einmal der genaue Tag der Geburt im Dezember 1770 bekannt ist, gnadenlos traktiert – sogar die Zeitgenossen sind erschrocken. Beethoven Elternhaus ist zwar musikalisch, aber nicht einfach: Beethovens Vater ist Alkoholiker. Das eigentliche Wunder ist, dass der Schaffensdrang des kleinen Ludwig nicht erstickt wird, obwohl der Vater ihm ausgerechnet die Kreativität mit Gewalt austreiben will. Jede improvisierte Note wird mit Extraschlägen bestraft. Doch als Beethoven endlich andere Lehrer bekommt, blüht sein Talent auf. Was folgt, ist eine Blitzkarriere mit Anstellung als Organist in der exquisiten Bonner Hofkapelle sowie der Umzug ins Musikmekka an der Donau.

Johann van Beethoven: Der Vater von Ludwig van Beethoven galt als Tyrann

Beethoven erlebt eine steile Karriere, erst als Klaviervirtuose mit Kultstatus, dann als Starkomponist. Zugleich kämpft er jedoch zeit seines Lebens mit düsteren Gedanken, die oft auf seine schwere Kindheit zurückgeführt werden. Niemals fühlt Beethoven sich völlig unbeschwert: »… laß einmal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen …«, heißt es im berühmten »Heiligenstädter Testament« von 1802. In diesem ergreifenden Zeitdokument offenbart Beethoven seinen beiden Brüdern eine geheime Qual: Seit Jahren hört er immer schlechter. Heute weiß man: Beethoven litt an Otosklerose, einer fortschreitenden Knochenentzündung im Innenohr. Sein »Testament« verfasst Beethoven also mit nur 32 Jahren – ein Jahr vor Erscheinen seiner zweiten Sinfonie (op. 36). Da liegt sein Tod noch in weiter Ferne.

Beethoven fürchtet den sozialen Tod durch die fortschreitende Taubheit

Trotzdem spürt er, dass mit fortschreitender Taubheit ein Teil von ihm abzusterben droht: Die Verbindung zur Außenwelt reißt ab, Beethoven fürchtet den sozialen Tod. Er weiß, wie »feindselig, störrisch oder misanthropisch« er auf andere wirkt – ein Bild, das sich bis in die Gegenwart hält. Dabei, so schreibt er, sei er eigentlich temperamentvoll und »empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft«. Taubheit als Fluch und Verbannung: Mit dem frühen Testament drückt Beethoven aus, sein Schicksal zu akzeptieren und sich nur noch dem musikalischen Schaffen widmen zu wollen. Der Bürger Beethoven ist aus dem Leben geschieden, das Genie arbeitet an seiner höheren Bestimmung weiter: Das ist die Essenz des berühmten Textes.

Davon abgesehen pflegt der Meister bis zu seinem Lebensende eine ganze Reihe an Freund- und (unglücklichen) Liebschaften. Wenn ihn nicht gerade der Jähzorn packt, ist er sogar ein ausgesprochen humorvoller Zeitgenosse. Selbst als er wirklich gar nichts mehr hört, etwa ab 1818, weiß Beethoven sich zu helfen: Er kommuniziert mit anderen Menschen über seine »Konversationshefte«. 400 Heftchen soll der Meister vollgeschrieben haben, 139 sind noch erhalten.

»Freude, schöner Götterfunken« – einer von vielen musikalischen Meilensteinen

Beethoven hinterlässt ein ganzes Füllhorn an musikalischen Meilensteinen; 32 Klaviersonaten, eine Oper (»Fidelio«) und zwei Messen, viele Streichquartette, zahllose Kleinode sowie die insgesamt neun Sinfonien, von denen die fünfte (auch »Schicksalssinfonie«) und die neunte am berühmtesten sind. Letztere schließt, ganz außerordentlich für damalige Hörgewohnheiten, mit einem Chorpart, den wir heute als Europahymne kennen: »Freude, schöner Götterfunken« nach dem Schiller-Gedicht »Ode an die Freude«. Die Uraufführung 1824 erlebt Beethoven als Ko-Dirigent. Den rauschenden Applaus bekommt er erst mit, als er sich umdreht und ins begeisterte Publikum blickt. Beethoven stirbt 1827 im Alter von 56 Jahren, Tausende geben ihm das letzte Geleit.

Hegel: Paradebeispiel des nicht wahnsinnigen Genies

Georg Wilhelm Friedrich Hegel kann wohl als Paradebeispiel des nicht wahnsinnigen Genies gelten. Der Denker aus dem Schwabenland wird am 27. August 1770 in Stuttgart geboren und schreibt sich in die Philosophiegeschichte ein – als einer der Hauptvertreter des »Idealismus«. Die Grundannahme dieser Denkströmung: Ideen formen Wirklichkeit. Den besten Beweis liefert die damalige Gegenwart: Die Französische Revolution von 1789 hat laut Hegel gezeigt, wie der Mensch sich »auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut«. Jeden Jahrestag dieses Ausnahmeereignisses wird der Philosoph mit einem Glas Sekt feiern: ein Toast auf Vernunft und Freiheit.

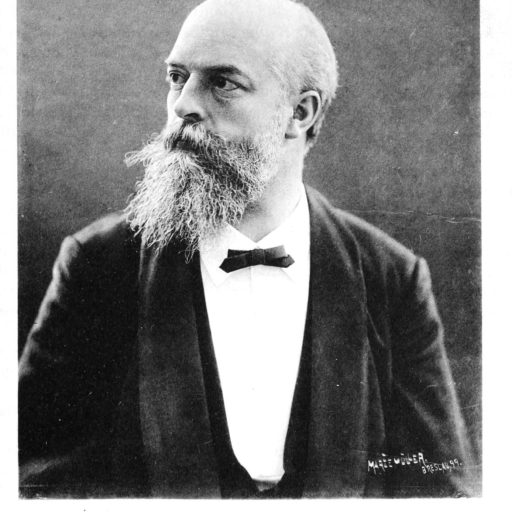

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), deutscher Philosoph

Dennoch ist auch der Weg zur Freiheit nur ein Puzzleteilchen in Hegels umfassendem philosophischem Denksystem. Dieses hat Hegel in seinen beiden ersten Hauptwerken »Phänomenologie des Geistes« und »Wissenschaft der Logik« ausgebreitet. Es soll den Zusammenhang von Denken, Sein und Begriff von Grund auf klären, ebenso wie die Frage nach dem Sinn des Ganzen.

Erkennen heilt die Wunde, die es selber ist.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), deutscher Philosoph

Seither haben sich Generationen von Wahrheitsfreunden die Zähne an diesen und den restlichen Hegel-Texten ausgebissen. Ihren Reiz haben sie aber niemals verloren, und vieles davon ist aktuell wie eh und je. So etwa die zentrale Frage nach der individuellen Freiheit. Passend zu seinen komplexen Einsichten fordert Hegel eine spezielle Denktechnik, die oft mit dem Schlagwort »Dialektik« etikettiert wird. Das Denken muss grundsätzlich beweglich bleiben und sich stets auf das Gegenteil des gerade Erkannten einlassen: »Erkennen heilt die Wunde, die es selber ist« lautet ein Hegel-Zitat.

Ein großer Systemdenker auf der Suche nach der wahren Vernunft

Bis Hegel der Durchbruch als Philosoph gelingt, vergehen jedoch viele Jahre. Als ältester Sohn einer angesehenen Stuttgarter Bürgerfamilie ist er voller Lerneifer, vor dem Hintergrund, dass es in Württemberg neuerdings heißt: weniger Religion, mehr Wissenschaft. Als Erwachsener arbeitet er als Hauslehrer und Zeitungsredakteur; auch ein Gymnasium leitet er – Erziehung und Bildung liegen Hegel am Herzen, die Schüler erleben eine anregende Art des Unterrichts. Hegels Traumjob ist allerdings eine Festanstellung als Philosophieprofessor. Damit klappt es erst 1816 in Heidelberg, da ist er bereits Mitte 40. Jetzt aber springt die Karriere an: Nur zwei Jahre darauf holt man Hegel nach Berlin an die neu gegründete Universität (die heutige Humboldt-Uni), nach weiteren elf Jahren wird er dort Rektor. Am 14. November 1831 stirbt er in Berlin.

Der Philosoph Hegel bei einer seiner berühmten Vorlesungen (1828)

Hegel gilt als der letzte große Systemdenker. Die Welt, in die er hineingeboren wird, steht erst an der Schwelle zu Industrialisierung, Globalisierung, Verbürgerlichung. Noch ist die Vorstellung nicht völlig abwegig, man könne sich durch das komplette Weltwissen hindurchfressen. Im Laufe der Jahre wird er zu einem echten Star. Fans und Interessierte strömen zu den Vorlesungen, längst nicht nur Studenten wollen den großen Denker erleben. Am Unterhaltungswert liegt das nicht: Der Jahrhundertphilosoph ist ein grottenschlechter Redner. Sein Vortrag zerfällt in dahingeschwäbelte Einzelbrocken, die zusätzlich von langen Denk- und Räusperpausen unterbrochen werden.

Als Hegel noch Privatdozent an der Uni Jena war, im Einzugsbereich der Dichterfürsten Goethe und Schiller, hatten Letztere sogar darüber beratschlagt, wie man dem geschätzten Newcomer rhetorisch auf die Sprünge helfen könnte. Offenbar ist Hegel in diesem Punkt wirklich nicht zu helfen – obwohl er selbst um seine schwerfällige Außenwirkung weiß. Doch kann er nicht aus seiner Haut: Gedanken, die es wert sind, als solche bezeichnet zu werden, entwickeln sich aus sich selbst heraus immer weiter – das besagt Hegels Lehre ja gerade. In seinen Vorlesungen präsentiert Hegel folglich keine Fakten aus der Schublade. Stattdessen ist auch der Vortrag Teil von Hegels Denk-Zeit. Die Mitschriften der verschiedenen Uni-Vorlesungen über Geschichtsphilosophie und Philosophiegeschichte, über Religion und über Ästhetik sind deshalb ein wichtiger Bestandteil von Hegels Werk.

Hölderlin: Hymnen für eine bessere Welt

Die Startbedingungen sind eigentlich gut für das junge Genie: Johann Christian Friedrich Hölderlin stammt aus einer angesehenen Bürgerfamilie im Herzogtum Württemberg, und genau wie die Familie Hegels gehört man der pietistisch geprägten schwäbischen »Ehrbarkeit« an. Grundbesitz und Geldvermögen sichern den Status ab, aber: Hölderlin, geboren am 20. März 1170, muss vaterlos aufwachsen. Der Mutter gegenüber bleibt ein Gefühl der Verpflichtung, das ihn ein Leben lang lähmen wird: Für die Pfarrerstochter ist es ausgemacht, dass ihr Erstgeborener die Familientradition fortführt, klug, wie er ist.

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1170-1843), deutscher Dichter

Tatsächlich klappt es mit dem Theologiestudium am elitären Tübinger Stift, was für Hölderlin Fluch und Segen zugleich ist: Fluch, weil der Hochsensible die Freudlosigkeit der strengen Institution kaum erträgt; Segen, weil er hier Freundschaften knüpft, die Geist und Genius beflügeln. Die späteren Philosophen Hegel und Friedrich Schelling etwa wohnen mit ihm auf demselben Zimmer. Nach dem Studium sehnt sich Hölderlin nach einem Aufbruch »ins Offene«. Auf keinen Fall will er als Landpfarrer halbherzig Kirchenweisheiten predigen müssen, zumal vor dem Hintergrund des Revolutionsgeschehens in Frankreich. Hölderlin drängt es, Dichter zu werden, den gesellschaftlichen Zwängen zu trotzen und sich als freier Mensch zu entfalten – so wie sein großes Vorbild Schiller.

Künstlerisches Genie mit schwierigem Werdegang

Trotz Kreativität und bester Ausbildung gestaltet sich Hölderlins Werdegang schwierig. Er zaudert, zweifelt, während er sich zugleich zum Allerhöchsten berufen fühlt: Als Dichter sieht er sich in der Pflicht, dem verkümmerten Göttlichen in der Welt neuen Ausdruck zu verleihen. Die aufgeklärte Gegenwart beschreibt Hölderlin als »Götternacht«, in der die Menschen egoistisch und naturfern leben. Ein Gegenentwurf soll mithilfe der Rückbesinnung auf die mythische Götterwelt der griechischen Antike gelingen. Teil der Tragik in Hölderlins Leben ist die Mutter, die das künstlerische Genie ihres Sohnes konsequent ignoriert.

Hölderlin seinerseits bedient das Bild des braven Sohnes wie unter Zwang, wenn er der Mutter schreibt. Diese hofft, dass die Orientierungsphase bald vorbei ist. So lange knausert sie: Künstlerexistenzen passen nicht ins bürgerliche Selbstbild. Die Familienkasse bleibt zu. Und so steht Hölderlin unter Druck: Er braucht mehr als Zuspruch von Freunden. Er braucht einen Publikumserfolg. An sich ein greifbares Ziel, denn die Zeitgenossen lesen immer mehr, und guter Lesestoff ist knapp. Tatsächlich bemüht er sich, einen Roman zu schreiben. Heraus kommt ein gedankenschweres Vermächtnis, dem er fast sein ganzes junges Erwachsenenleben widmet: Der Briefroman »Hyperion« erscheint in zwei Bänden 1797 und 1799. Hölderlin kommt jedoch um Hauslehrerstellen für seinen Lebensunterhalt nicht herum.

Dabei setzt sein gelehrtes Umfeld große Erwartungen in Hölderlin – auch Schiller, zu dem er sporadisch Kontakt hat. Doch seine Verletzlichkeit macht es ihm schwer, irgendwo anzukommen. Ob als Hauslehrer bei den reichen Herrschaften, ob in selbstsicheren Gelehrtenkreisen oder den Politzirkeln des einflussreichen engen Freundes Isaac von Sinclair: Situationen werden unerträglich, Hölderlin flieht – zu Fuß und über Nacht. Wohl kaum ein Dichter ist so viel und weit gewandert wie Hölderlin.

»Diotima«, Hölderlins große Liebe

Mit 26 Jahren trifft er seine große Liebe. Es ist die Mutter jener Kinder, die Hölderlin in Frankfurt als Hauslehrer unterrichtet. Susette Gontard sitzt als reiche Bankiersgattin in ihrem schönen Haus, frustriert durch den desinteressierten Mann, und sehnt sich nach geistigem Austausch. Als die Beziehung des schönen Paares auffliegt, macht der Hausherr kurzen Prozess und verweist Hölderlin des Hauses. Susette aber bleibt der Fixstern in seinem Gefühlskosmos, mit innigen Briefwechseln und vereinzelten heimlichen Treffen. Als platonische »Diotima« idealisiert, ist sie eine zentrale Figur in Hölderlins Werk.

Doch was dann kommt, ist zu viel: Seine große Liebe Susette stirbt 33-jährig an Röteln, und später wird Hölderlin noch in einen Hochverratsprozess hineingezogen. Er reagiert panisch und gilt in der Folge offiziell als geistig umnachtet. Nach einem Jahr Nervenklinik in Tübingen wird er mit der Diagnose »unheilbar« und schlechter Prognose entlassen.

Mit der Diagnose »unheilbar« zieht Hölderlin sich zurück

Die zweite »Hälfte des Lebens«, so der Name eines Hölderlin-Gedichts von 1804, hat begonnen: im Zimmerchen jenes Tübinger Turms, den man heute als »Hölderlinturm« kennt. Hölderlin lebt hier von 1807 bis 1843 in der Obhut der Familie Zimmer. Der Vater ist zwar ein einfacher Schreiner, hat aber den »Hyperion« mit Ergriffenheit gelesen.

Das Quartier bietet er als Zeichen der Ehrerbietung an. Während der folgenden Jahrzehnte wird die nachfolgende Generation auf Hölderlins Gedichte aufmerksam. Bereits 1826 erscheint eine erste Werkausgabe. Hölderlin selbst interessiert sich nicht mehr dafür. Mit der Gegenwart, die ihn »nicht brauchen kann«, wie sein bitteres Fazit im Jahr 1801 lautet, hat er abgeschlossen.

Er lebt zurückgezogen als Pflegefall, mit beschädigter Psyche und aufgebrauchter Lebensenergie: »Ich bin nichts mehr; ich lebe nicht mehr gerne«, schließt ein Gedicht von 1811. In dieser Gemütsverfassung verharrt der Dichter noch bis zu seinem Todestag am 7. Juni 1843. Die Zukunft macht ihn jedoch später zu einem der berühmtesten Dichter weltweit.