Auch in diesem Jahr sind 15 Erfindungen für den Preis des Europäischen Patentamts nominiert. P.M. stellt fünf Ideen vor:

Leder aus Ananas

Veganes Leder? Klingt komisch, ist aber längst Realität. Möglich gemacht hat es die spanische Erfinderin Carmen Hijosa. Jahrzehntelang arbeitete die Textildesignerin mit konventionellem Leder, sie betrieb sogar eine eigene Firma für ledrige Luxusprodukte. Doch als Hijosa in den 1990er-Jahren für das Designzentrum der Philippinen arbeitete, konnte sie das Dilemma der Lederproduktion sehen: Die Schlachttiere, deren Haut später das Rohmaterial liefert, benötigen große Mengen an Grünflächen, an Wasser und Futter. Ihre Halter leben in Armut. Und beim Gerben des Leders kommen giftige Chemikalien zum Einsatz, die Mensch und Umwelt gefährden. Auch Kunstleder ist keine Alternative, will man von vornherein Tiere schützen: Es besteht meist aus dem Kunststoff PVC, der gesundheitlich als bedenklich gilt und oft als Plastikmüll in den Weltmeeren landet.

Die spanische Textildesignerin Carmen Hijosa hat ein Verfahren entwickelt, um aus Ananasblättern ein lederähnliches Material zu erschaffen.

Veganes Leder? Klingt komisch, ist aber längst Realität. Möglich gemacht hat es die spanische Erfinderin Carmen Hijosa. Jahrzehntelang arbeitete die Textildesignerin mit konventionellem Leder, sie betrHijosa suchte nach einer Alternative – und fand Ananasfasern: Das reißfeste, zugleich aber flexible Material wird auf den Philippinen seit 400 Jahren zu Textilien gewebt. Hijosa wollte mit den Fasern allerdings nicht weben, sondern sie – ähnlich einem Filz – in ein lederartiges Material verwandeln. Zwölf Jahre und eine Dissertation am Londoner Royal College of Art später war ein Gewebe namens »Piñatex« marktreif: Ananasleder.

Ausgangspunkt des neuartigen Textils sind Ananasblätter, die bei der Ernte auf den Philippinen sonst im Abfall landen würden. 16 Pflanzen liefern genügend Material für einen Quadratmeter Leder. Zunächst müssen allerdings die Fasern aus den Blättern gekratzt werden. Während die philippinischen Bauern das traditionell mit Kokosschalen erledigten, übernimmt heute eine Maschine den Prozess.

Der Einsatzbereich ist vielfältig

Ausgangspunkt des neuartigen Textils sind Ananasblätter, die bei der Ernte auf den Philippinen sonst im Abfall landen würden. 16 Pflanzen liefern genügend Material fürAnschließend waschen die Mitarbeiter die Fasern, trocknen und reinigen sie. Eine fusselartige Substanz entsteht. Dann gibt Hijosa ein Polymer hinzu, das aus Maisstärke hergestellt wird und die Fasern in eine filzartige Substanz verwandelt. Damit das Material letztlich auch aussieht wie Leder und zudem haltbar sowie wasserabweisend wird, müssen die Mitarbeiter eine Beschichtung aufbringen.

Die Beschichtung besteht bislang aus einem Harz auf Basis des Kunststoffs Polyurethan, weshalb Piñatex zwar vegan ist, aber nicht biologisch abbaubar. Hijosa arbeitet nach eigenen Angaben jedoch bereits an einer Biobeschichtung. Schließlich ist die Konkurrenz groß: Ananasblätter sind längst nicht mehr der einzige Ausgangsstoff für veganes Leder. Andere Firmen experimentieren mit Apfelresten, Weintrauben, Kakteen, Kork oder dem Wurzelgeflecht von Pilzen.

Auch der Einsatzbereich ist vielfältig: Hersteller nutzen Piñatex für Turnschuhe, für Lederjacken und Handtaschen, sagt Hijosa. Es kommt in Innenräumen von Autos zum Einsatz und in der ersten veganen Hotelsuite im Londoner Bankside Hotel.

(Patent: EP2576881)

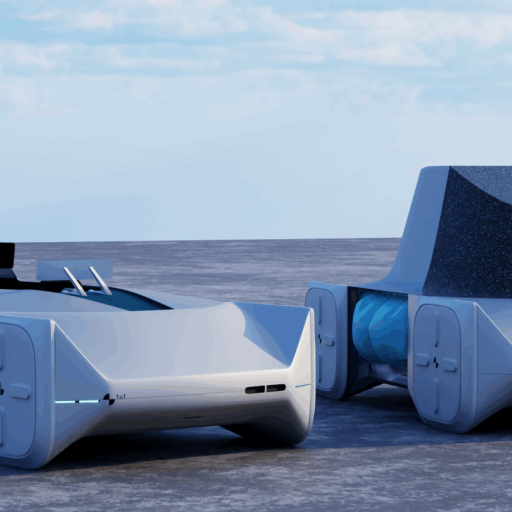

Die sichere Gangway

Hinter dem Erfinder Jan van der Tempel ragt die Gangway empor. Sie ruht auf sechs hydraulischen Zylinderbeinen, die das Schwanken des Schiffes ausgleichen.

Der Transport von Menschen per Schiff zu Windrädern oder Bohrplattformen ist mitunter nervenaufreibend: für den Kapitän, der sein Schiff in der rauen See steuern muss, vor allem aber für die Männer und Frauen, die zu den Plattformen übersetzen sollen. Wenn meterhohe Wellen das Transportschiff hin und her werfen, ist es oftmals unmöglich, über eine Gangway gefahrlos die Stationen zu erreichen. Dann muss die Crew mithilfe eines Schiffskrans und eines luftigen Transportkorbs abgesetzt werden – oder gleich mit einem Helikopter.

Um das zu ändern, hat der niederländische Ingenieur Jan van der Tempel eine Gangway auf den Schiffen entwickelt, die den Wellen trotzt. Mit ihren sechs hydraulischen Zylinderbeinen ähnelt sie einem Flugsimulator, jedoch mit einem großen Unterschied: Während beim Simulator die Hydraulik das Cockpit in alle Richtungen durchschüttelt, macht sie bei van der Tempels Gangway genau das Gegenteil – sie gleicht die Bewegungen des schwankenden Schiffsdecks aus. Hoch oben, auf der Plattform über den Zylindern, bekommen Passagiere und Frachtstücke vom Seegang dadurch nichts mehr mit. Auch eine Gangway, die mit der Plattform verbunden ist, bewegt sich nicht und kann problemlos gegen ein Windrad oder eine Bohrplattform gelehnt werden.

Das System soll Wellenhöhen bis zu vier Metern kompensieren können

Möglich wird all das durch eine etwa schuhkartongroße Sensorbox, die das Schwanken und Schlingern des Schiffs registriert. Ein Computer verarbeitet diese Signale, prognostiziert die nächsten Bewegungen und gibt entsprechende Korrekturimpulse an die Hydraulikzylinder weiter. Eine »stationäre Plattform mit nur wenigen Millisekunden Verzögerung« verspricht Jan van der Tempel. Windgeschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde soll das System kompensieren können und Wellenhöhen bis zu vier Metern. Mehr als 60 Gangways befänden sich weltweit im Einsatz, sagt der Erfinder. Sechs Millionen Menschen und etwa 16 000 Tonnen Fracht seien bislang transferiert worden.

»Ampelmann« hat van der Tempel seine Technik genannt. Es ist eine Reverenz an die ikonischen Ampelmännchen im Osten Berlins, wo vor vielen Jahren – beim Bier nach einer Konferenz – die Idee für die nie schwankende Gangway entstanden war. Doch hinter dem Ampel-Namen steckt mehr: Er soll, sagt van der Tempel, jedem klarmachen, dass der Zugang zu Offshore-Plattformen »so einfach sein kann wie das Überqueren einer Straße«.

(Patent: EP1993902 & 2603422)

Kunststoff aus Klimakiller

Die Erfinder Christoph Gürtler und Walter Leitner stehen auf einem Sportboden, der aus ihrem klima-freundlicheren Polymer besteht.

Plastik verschafft uns zahlreiche Produkte. Polyurethan zum Beispiel, ein bereits 1937 erfundener, meist schaumartiger Kunststoff, kommt heutzutage fast überall zum Einsatz: in Matratzen, in Dämmstoffen oder als Verkleidung in den Innenräumen von Autos. Plastik hat jedoch ein Riesenproblem. Um es zu produzieren, werden Unmengen Kohlenstoff benötigt. Der stammt fast ausschließlich aus fossilen Quellen, etwa aus Erdöl. Schätzungsweise sechs bis acht Prozent des weltweit geförderten Öls landen in der Kunststoffherstellung.

Dabei gäbe es eine Alternative: Kohlendioxid. Das gefährliche Klimagas entsteht bei vielen Industrieprozessen und ist eine hervorragende Quelle für Kohlenstoff. Seit mehr als 50 Jahren versuchen Chemiker, Kohlendioxid für die Produktion von Plastik zu nutzen. Bislang erwiesen sich sämtliche Ideen jedoch als zu teuer, vor allem als zu energiefressend (siehe P.M. 12/20). Es fehlte der spezielle Kniff, um die chemische Reaktion unter annehmbaren Bedingungen ablaufen zu lassen.

Auch beim Recycling könnte die neue Technik einen Vorteil bieten

Die beiden deutschen Chemiker Christoph Gürtler und Walter Leitner wollten sich damit nicht zufriedengeben. 2007 gründeten sie daher das CAT Catalytic left. Und sie wurden fündig: bei einem Katalysator – einem Stoff, der sich nicht an chemischen Reaktionen beteiligt, diese aber erst möglich macht. »Man kann sich solch einen Katalysator wie eine Partnerbörse vorstellen, bei der zwei Individuen verkuppelt werden, die eigentlich nicht zusammenpassen«, sagt Gürtler. Kohlendioxid ist solch ein träger, bindungsscheuer Partner; er braucht eigentlich Unmengen von Energie, um chemische Reaktionen einzugehen. Ein Katalysator hingegen senkt – einzig durch seine Anwesenheit – die benötigten Energiemengen, sodass Kohlendioxid bereitwillig Bindungen mit Polyurethan-Molekülen eingeht. Der so entstandene Kunststoff benötigt bis zu 20 Prozent weniger Erdöl.

Noch ist die Methode, an der auch konkurrierende Forschergruppen in den USA arbeiten, weit entfernt von der Massenproduktion. Während weltweit viele Millionen Tonnen Polyurethan benötigt werden, erzeugt die Versuchsanlage der beteiligten Covestro AG nur etwa 5000 Tonnen des neuen Polyurethans pro Jahr. Immerhin: Matratzen werden daraus hergestellt, Sportböden und in einem Pilotprojekt Textilfasern für Socken. Das benötigte Kohlendioxid stammt aus einer benachbarten Ammoniak-Anlage und würde andernfalls in die Atmosphäre geblasen.

Und auch beim Recycling könnte die neue Technik einen Vorteil bieten: Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Polyurethan aus Kohlendioxid einfacher in seine Bestandteile zerlegt werden kann als herkömmliche Kunststoffe, die allein mit Erdöl produziert worden sind.

(Patent: EP3041883 & 3008100)

Lebendiger Fingerabdruck

Die Physiker Bo Pi und He Yi wollen Smartphones sicherer machen – dazu wird auch der Blutfluss des Fingers detektiert.

Viel bequemer geht es nicht: Einmal kurz den Finger aufs Smartphone gelegt, schon ist das Gerät entsperrt oder die mobile Zahlung an der Supermarktkasse freigegeben. Fingerabdrucksensoren, heutzutage in vielen Smartphones und Tablets verbaut, machen es möglich.

Die Bequemlichkeit hat jedoch ihren Preis: Einfache Sensoren lassen sich auch leicht überlisten. Betrüger können jedes Smartphone entsperren, wenn sie über den Fingerabdruck seines Besitzers verfügen – etwa in Form eines Ausdrucks oder eines Wachsfingers, in den die charakteristischen Hautmuster geritzt sind. Praktisch für die Betrüger: Viele Smartphones liefern den gesuchten Fingerabdruck gleich mit, als fettigen Fleck auf dem Display.

»Als 2013 die ersten Smartphones mit Fingerabdrucksensoren auf den Markt kamen, merkten wir, wie einfach solche Abdrücke kopiert werden können«, erzählen die gebürtigen Chinesen Bo Pi und He Yi, die mittlerweile in den USA arbeiten. »Die Technik war noch nicht gut genug, also fingen wir an, etwas Neues zu entwickeln.«

Das Neue haben die Physiker »LFD« getauft, kurz für »Live Finger Detection«. Wie herkömmliche Sensoren bestehen die neuen aus einer leitenden Fläche, die Punkt für Punkt den elektrischen Widerstand der aufliegenden Fingerkuppe misst. Da die Erhebungen der Haut direkt auf dem Sensor aufliegen, leiten sie Strom gut, die feinen Rillen hingegen nicht – so lässt sich der Fingerabdruck ermitteln.

Die Erfinder müssen nicht nur mit Betrügern Schritt halten

Um dieses Verfahren sicherer zu machen, ließen sich Bo und He von der Medizin inspirieren: Wenn der Hausarzt ein kleines Gerät an den Zeigefinger klemmt, um Puls und Sauerstoffsättigung zu messen, sind darin Infrarotsensoren am Werk. Sie erkennen das im Finger fließende Blut.

Das gleiche Prinzip nutzt LFD. Sobald der Finger einen Metallring rund um den Smartphone-Sensor berührt, aktiviert dies eine Leuchtdiode. Sie sendet Infrarotstrahlung aus, die vom pulsierenden Blut teilweise reflektiert wird. Ein Fotosensor fängt die fürs menschliche Auge unsichtbare Strahlung auf und analysiert sie.

Der Algorithmus sucht nicht nur den Puls, dieser ließe sich mit etwas Geschick ebenfalls von Betrügern simulieren. Er berücksichtigt vielmehr, wie die reflektierte Strahlung verteilt ist. Denn der Druck auf den Sensor presst das Blut aus den Kapillaren: ein charakteristisches Infrarotbild entsteht.

Die Erfinder müssen nicht nur mit Betrügern Schritt halten: Auch die Smartphone-Technik entwickelt sich weiter. Mittlerweile werden Fingerabdrucksensoren vielfach in den Bildschirm integriert. Auf der Glasoberfläche lässt sich der Widerstand der Fingerkuppe jedoch nicht messen. Die nächste Generation der LFD-Technik soll daher komplett auf optische Sensoren setzen – nicht nur für das Blut, sondern auch für das Rillenmuster.

(Patent: EP3072083)

Vogelschutz am Haken

Die Briten Ben und Pete Kibel möchten Vögel vor der Lang-leinenfischerei schützen: Die Angelhaken sollen erst im Wasser aufgehen, sodass Vögel nicht mehr an ihnen sterben.

Seevögel mögen Fischerboote: Sie wissen, dass dort immer etwas für sie abfällt. Ganz besonders mögen sie die Langleinenfischerei. Bei dieser werden Angelleinen, mitunter viele Dutzend Kilometer lang, von einem Schiff abgerollt. Sie sind gespickt mit Haken und Ködern, an denen später Kabeljau, Thunfisch oder Heilbutt anbeißen sollen. Durch die Köder – meist andere Fische wie Makrelen – wird das Ausbringen der Leinen zu einem Fest für Vögel. Und zu einer tödlichen Gefahr: Auf der Jagd nach dem vermeintlichen Festmahl verheddern sich viele Seevögel in den Haken und werden von der absinkenden Leine in die Tiefe gezogen.

Schätzungen von Bird Life International zufolge sterben so jährlich etwa 300 000 Vögel, darunter 100 000 Albatrosse – eine ohnehin stark bedrohte Art. In manchen Seegebieten sind Fischer daher verpflichtet, beim Aussetzen der Leinen Flatterband zu nutzen, um Vögel zu verscheuchen. Oder sie müssen ihre Leinen nachts abrollen. Auch Gewichte, damit die Langleinen schneller sinken, sind im Einsatz.

Ohne Schutz starben 20-mal so viele Tiere

Alles nicht nötig, meinen Ben und Pete Kibel. Die britischen Brüder haben eine Art Vogelsicherung für die Haken erfunden. Eine stabile, durchsichtige Plastikkappe wird vor dem Aussetzen der Leine über die bereits mit Köder bestückten Haken gesteckt. Die Kappe ist verbunden mit einem Auslösemechanismus, der vom Umgebungsdruck abhängt. Erst in 20 Meter Meerestiefe, beim dreifach höherem Wasserdruck als an der Meeresoberfläche, löst die Mechanik aus, und eine Feder drückt die Schutzkappe zur Seite. Das ist tief genug, um keine Beute für die nach Ködern jagenden Vögeln zu sein. Beim Einholen der Leine wird hingegen kein Hakenschutz benötigt: Die meisten Köder sind weggefressen, und die Tiere kommen kaum an die Leine, da sie schnell und fast senkrecht aus dem Wasser gezogen wird. Kein Fest mehr für Vögel.

»Es wäre einfach gewesen, ein ausgeklügeltes elektronisches System zur Tiefenmessung zu entwickeln, aber das hätte in der Praxis niemals funktioniert«, sagt Pete Kibel, ein gelernter Meeresbiologe. »Die Herausforderung bestand vielmehr darin, etwas zu erfinden, das auch unter rauen Bedingungen absolut unempfindlich ist und für wenig Geld hergestellt werden kann.«

Nur etwa vier Euro kostet die einfachste Ausführung des »Hookpod«. Zu einem Kassenschlager hat er sich dennoch nicht entwickelt. Nur etwa 20 000 bis 30 000 seien bislang verkauft worden, berichten die Erfinder – nicht viel angesichts von Langleinen, die oft mit mehreren Tausend Haken gespickt sind. Doch strengere Schutzvorschriften für Fischer könnten die Hookpods attraktiver machen.

Die Technik funktioniert jedenfalls: In Studien töteten Langleinen mit Hookpods nur einen Seevogel pro 25 000 ausgebrachte Haken. Ohne Schutz starben hingegen 20-mal so viele Tiere. Würden weltweit alle Leinen mit der Erfindung ausgerüstet, könnten somit – zumindest auf dem Papier – jährlich 285 000 Seevögel vor dem Tod gerettet werden.

(Patent: EP2731423)

(Text: Alexander Stirn)

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 06/2021 des P.M. Magazins erschienen.